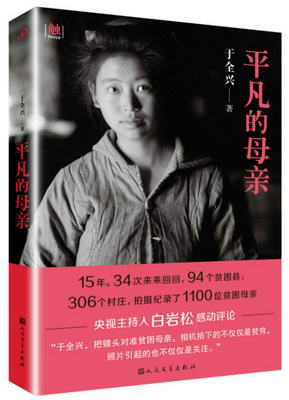

书名:《平凡的母亲》 作者:于全兴

出版社:人民文学出版社 出版时间:2015.5

临行前,母亲给我包了饺子

2001年的第二天,经历了新世纪到来的兴奋,人们的生活又归于常态。

我站在空旷的首都国际机场,一阵阵的寒风从我的耳边掠过,心里陡然有了一种孤独。这次远行,我拒绝了所有人的送行,包括家人和朋友。

半个月前,我当时供职的报社领导仪宏伟先生通知我:受幸福工程全国组委会的委托,报社派我前往中国西部地区,用一年的时间,对当地贫困母亲的生活状况和“幸福工程”的实施成果进行采访。

我没有想到,这个采访后来竟持续了15年。

我对于“幸福工程”的了解始于1996年,那年4月,幸福工程天津组委会成立,我策划并组织了相关的募捐活动。当时,有一种朦胧的愿望萦绕着我,希望有一天,能用自己的镜头纪录下中国贫困母亲们的生存状态。

搞了几年的新闻摄影,镜头仿佛自己的眼睛。世界被框在取景器里时,熟悉、平凡的生活便一下子集中、凝炼起来。我从定影液里取出一张张照片,一个个定格的瞬间活动起来,生命从黑白的底片上跳出,还原成动人的真实。

那天,一个几年的愿望,有了实现的可能。可是忽然间,我的心里有了一种说不清的茫然,像一个渴望远行的人,已经打点好了行囊,即将出发踏上路途时,抬起头,却不知自己要走向何方,更不知前方是怎样的路途。

临行前,仪宏伟先生和我与一些新闻界的朋友喝酒,说起了我此次远行的事。我不记得喝了多少,只记得自己有些醉了。

“于全兴,我只要求你活着回来。”仪宏伟先生叮嘱道。

这句话我一直记着。

即将远行,我去看望母亲。小的时候就失去了父亲,姐弟六个都是母亲拉扯大的。母亲对于我的重要,那些父母双全的孩子是难以体会的。

我把这次采访的危险性说得很含糊,不想让她为我担心,毕竟母亲的年岁大了。她只是影影绰绰地知道我要去很远的地方,给我包了饺子。她一个一个慢慢地捏着,捏得很仔细,仿佛她包得越久,我的旅程就会越加顺利。我有很多话想对她说,可吃饭的时候,我们娘儿俩却很少出声,默默地。

吃过饭,在我出门要离开的时候,母亲忽然大声说:“兴儿,路上小心。”

我回头,母亲倚在门口,仍是那一脸慈祥的微笑。

“多加小心。”她又加了一句。

我也笑笑,转身走了。

我很高兴,我去采访母亲时,得到了母亲的祝福。

在北京机场,我背着沉重的摄影包踏上舷梯。

我的面前,一个小姑娘蹦蹦跳跳,头上红色的蝴蝶结随着脚步一起跳动。孩子的笑容很灿烂,像五月和煦的阳光,她和我女儿的年龄相仿,想到此,我的心紧紧缩了一下。那时,我决定,只要条件允许,在以后的采访中,每天晚上我要做的第一件事情,就是要与家人联系。我想,只有听到女儿的声音,晚上我才会睡得踏实。

飞机起飞的时候,我一直望着窗外。熟悉的城市离我越来越远,就在这一瞬间,一种机缘将我拉进了另一个世界,变换了空间与时间的距离。生活给了我这次机会,能如此近距离地与贫困接触。机上的乘客都渐渐地进入了梦乡,而我却全无睡意。做摄影记者也有十几年了,但面对即将开始的西部采访,我却想不出确实的计划,这在我是从未有过的。

内文插图

该有点什么的时候,偏偏什么都没有

1月3日,我到了西宁。天冷得像铁砧上的霜。

我的采访之所以从青海开始,一来是因为青海远,采访青海后,到甘肃、宁夏反而近便;二来是听说可以跟随当地的一个考核工作组一起行动,人多保险,交通工具也有保障。只是1月气候很差,加上高原缺氧,青海省计生协会的靳培德秘书长怕我受不了。

我对自己的体质还是有信心的,何况我也不是第一次去青海。我和靳秘书长约定,就合考核组的时间,1月份到青海下到基层。

后来,我才明白我信心的基础是多么脆弱,自己又是多么幼稚。这次采访经历的地方,迥异于我去过的旅游地区。这是另一个青海,粗糙、质朴的青海。自然显出了她本来的面貌,神圣而不可侵犯。她像一位母亲,用双手捧着人的脸颊,把他们的灵魂引向看不见的山巅。她的手触过的地方,留下了胭脂样的高原红。

就是在这样的天地里,我第一次体味到了“贫困”这两个字的分量,也正是在这样的天地里,我看到了和我母亲一样伟大的人。

4日清晨,我们前往青海省玉树藏族自治州。

车顺着山路爬,车里装着我们五个:司机、两位考核组的工作人员、我和陪我采访的靳培德秘书长,他还特别给我准备了红景天、安乃近这些抗高原反应的药物,还带上了氧气。

下午3点多,上了海拔4300米的鄂拉山,傍晚,停在兴海县一个叫温泉的小镇。走遍了镇上不到500米的小街,我们找了一家条件最好的旅店。

“掌柜的,房间里有暖气吗?”

“有,有着哩。”

“有电吗?”

“有,有着哩。”

我们于是住下来。

晚上出去吃饭。开饭馆的是一对四川广元的夫妇。他们在这里一年多,连开饭馆带租房,一年有一万多块的进项。他们的大儿子在兴海县县城读书,因为路远,给孩子在县城租了间房。那时正是寒假,孩子也回到温泉,帮着父母料理生意。

饭食一般,高原,气压低,水不到100℃就开,米饭总有些夹生。

回到旅店,一片漆黑。

“掌柜的,不是说有电吗?”

“白天有,晚上没有。”

旅店用温泉水自己发电,只能撑到晚上10点。

“暖气怎么也没啦?”

“白天有,晚上没有。”

暖气靠的是水泵泵上来的温泉水。电停了,泵就停了,暖气也就没了。

最该有点什么的时候,偏偏什么都没有。

一钻进被窝,就有股寒气钻进骨髓:从脚跟往上,沿着脊柱,直窜到脖颈,像指甲划过一样,我一个激灵。于是找出所有的衣服,跟棉被一起堆在身上,防寒服的帽子捂着头脸,只露出眼睛和鼻子,冬眠的蛇一样蜷着,可还是没有一点热气。高原反应已经出现,寒冷加上头疼,久久不能入睡。一看温度计:-20℃。

半夜里听见司机师傅发动汽车。他说过,如果这时候不着一次车,就再也打不着了。

迷迷糊糊的,不知是睡了还是醒着,也不知自己睡着过没有,也许是高原反应吧,反正躺这一宿比白天还累。可这确实是条件最好的旅店,比我日后住过的很多地方要好得多。我不知当地的居民是怎样适应的——比如那对四川的夫妇——也许住久了就能习惯。

但我没时间去习惯了,我们要继续赶路,我们的目的地在海拔更高的地方。

内文插图

时间慢得像吃饱的蜗牛

继续赶路,继续赶这种似乎永远没有尽头的路。

高原反应越来越严重,头疼,头晕。脑子像个巨大的气球,越来越涨,顶得脑壳生疼,这气球还时不时地放放气,一跳一跳地,像反带了的孙猴的紧箍,针扎一样地疼。我一直吃药,而没有吸氧。倒不是我格外坚强,而是听说一旦开始吸氧,就离不开氧气袋了,这会给以后的工作带来很多不便。

我全没有聊天的心情,只能望着窗外,希望窗外的景色能分散些精神。但窗外只有一片白色,白的地,白的山,白的风卷着白的雪挡住蓝的天。车下的砂土路被雪埋了,根本看不到,一不小心车子就驶进沟里,必须再加大马力踉踉跄跄地爬出来。

到了平些的路面,车子便开始跳,跟我脑袋里的气球一起跳。时间慢得像吃饱了的蜗牛。我不知道走了多久,更不知道走了多远,耳朵里一直回响着考核组的贺连杰在早上出发时唱的一首民歌。他的嗓子不太好,有些沙哑,歌声却有一种说不出的味道:

我的家高得很

我的家远得很

人们都说,这里荒凉得很

可我们偏偏就是青海人

……

中午在玛多县吃了顿饺子,下午翻巴颜喀拉山,快到山顶时,车胎放炮了。高山风雪很大,而且一直不断,一个轮胎换了半个多小时,继续赶路。晚上7点多才颠到玉树藏族自治州政府所在地结古镇,比预计的晚了两个多小时。

三江源纪念碑前,站着迎接我们的肖建军副州长和计生局的李花芬局长,他们在风雪中等了三个多小时。

我已经是疲惫不堪,无力去感谢他们,浑身像散了架。一起步就如此狼狈,心中难免焦虑,想起“要活着回来”、“怕你受不了”这样的话,明白不是危言耸听,我怀疑自己能否撑得住了。

好在接下来的几天,高原反应减轻了很多。

一场雪,足够埋掉一个孩子幸福的童年

6日在结古镇适应了一天,7日中午到了结隆乡,此行的目的地。

乡政府留我们吃了饭,饭菜是特地准备的,可米饭还是不熟。司机和考核组的工作人员继续赶路,做自己的工作去了。乡长达哇战斗陪着我,兼做藏语翻译。下午,达哇战斗开着快散了架的北京212吉普车带我出去采访。头疼好了很多,可依然是冷、累。

晚上,我住在乡政府职工宿舍。屋子不大,屋中有一个铁炉子,烧牛粪,填满一膛能烧20分钟。一位乡政府的工作人员帮我填牛粪,可到了10点,我让她休息去了。于是,过了20分钟,炉子灭了。那点热气延宕了半个钟头,也离我而去了。屋里和外面一样冷。

我躺在床上,想着这几天的行程,两天前在温泉招待所的夜晚,五天前在北京宾馆的夜晚,七天前在天津家中的夜晚。

我问自己,我到这里来干什么?我想要得到什么?

我过了两点才睡着,不到8点又醒了。玉树地处东七区,虽用北京时间,但实际要晚一个小时,加上季节的缘故,8点钟,周围还只是朦胧的一片。

我爬起来,走到院子当中,寒风在我的耳边打转。院子很旷,旷得寂寥。只有一口水井,一条狗,一辆破吉普车陪着我站着。远处有几只不知名的飞禽,在依稀的晨光里起起落落。更远处白色的雪山,像横卧的玉龙的背。

我望着远处的雪。在我的家乡,雪总是很吝啬的星星点点,刚黏在地上,就洇成一个黑点。可只要下雪,我的孩子就会手舞足蹈地跳出去,欣喜若狂,仿佛收到了上天的礼物。但在青海的雪地上,我却没有见到孩子的笑容。

这里的雪太大了,太深了,太冷了。深得使他们举步维艰,冷得让那些拾牛粪的孩子的手肿胀、发紫,缩在衣袖里不愿伸出。

当地人怕雪,特别是大雪。一场大雪能够冻死大量的牲畜,也就断了他们最主要的收入来源。一场雪,足够埋掉一个孩子幸福的童年,甚至一个家庭未来的希望。

他们能否理解那些爱雪的孩子呢?

而我,又能否真正地理解他们呢?

白色的大地像一块巨大的殓布盖着我未知的旅途,我感到莫大的孤独。那孤独像极寒的冰在心里融化,慢慢地,不可逆转地浸透四肢百骸。玉龙背样的远山,像要离我而去,又像逼我而来,要缠住我,把我挤碎。我想起城市的喧嚣,想起母亲的叮嘱,恍若隔世。

孤独不可抑制,一上心头,就如同开了闸的水,奔涌着,淹没了我和其他一切的思绪。我害怕了,后悔了。

但既已经来了,后悔是无用的,只有做下去。而此后几天的见闻让我明白了“幸福工程”的意义,特别是遇见才仁巴毛母女,她们让我重新认识了我工作的价值。

我若不到青海,才是要后悔的。

“哪有钱嘛。”母亲用手抹着眼睛

1月9日,我照例出去采访。车开在高原的土路上,我看见远处有间房子,说要到那家去采访。

游牧民的家像晨星散落在高原上,望得见,相隔却很远。等你厌倦了一路上高原的荒芜和寂寥,突然间,你会看见,远远的,一个小小圆点,金星一样,点出前进的方向。那就是游牧民的家——“冬窝子”。所谓“冬窝子”,就是“冬天的窝子”,是牧民冬季御寒的住所。

我们开了很久才来到那间房子前,那是才仁巴毛家的“冬窝子”。

房子是用土坯垒的,门很矮,人要低头才能进去。屋里很暗,大约十几平方米。门正对着的地方堆放着牛粪,旁边有一个半米来高的土砌的锅台,再旁边是30公分高的土台子,这是一家人的餐桌,吃饭时就把碗搁在上面,坐在小板凳上,或者干脆蹲着。其余,就是一些破破烂烂的不像样的东西。屋里连床都没有,晚上睡觉就在地上,腰下面垫块毡子。

我刚到那里的时候,正看见一个女孩蹲在门口,穿着破旧的藏袍,一手用力顶着腹部,脸色青黄。她叫阿夏·巴青才仁,是才仁巴毛的二女儿。

“怎么啦,孩子?”我不懂藏语,请随行的达哇战斗乡长帮忙翻译。

那女孩没有说话,依然用手顶着腹部。

“肚子疼。小病。”她的母亲才仁巴毛走出来说。

她告诉我们,巴青才仁9岁的时候就常肚子疼,可孩子知道家里没钱,从来没有当着母亲的面哭过,更没有要求过给她治病。

才仁巴毛有4个孩子,大女儿嫁到了120公里外的地方,很少回来。大儿子给别人放牧,草场很远,也难得回家。二女儿巴青才仁是家里的主要劳动力,不止操持家事,还要到附近的山上去挖冬虫夏草。但随着病情的加重,她能爬上的山越来越矮了。那时虫草很贱,130根才卖了390块钱。才仁巴毛还有个小儿子,只有几岁,虽能帮姐姐些忙,可终归是还要人照顾的年纪。

她家的年收入只有600块钱,需要政府救济,而在2000年9月,她的丈夫又去世了。丈夫病重的时候,说要见一见政府领导,乡长去了。她的丈夫说,希望政府能在他走后继续照顾这孤儿寡母。问到她丈夫是得什么病走的,没有人知道。在高原,什么病都是能死人的。

巴青才仁倒是看过两回病。一次是村里的医生,一次是下来的乡里的医生。前者没有执照,后者有,两个人都说是肝包虫病,需要手术。手术,是不可想象的,所以事情就一直拖了下来。巴青才仁腹部的肿块已有拳头大了,痛起来,彻夜难眠。可天一亮,又要继续劳作。

“怎么不到州里的医院去检查一下?”我问。

“哪有钱嘛?”母亲说,她用手抹了抹眼睛。

“到乡里的保健站检查一下也好啊。”

“哪有钱嘛?”这样的话,才仁巴毛一定说过很多回了。

确实,600块的年收入连吃饭都成问题。她家地处牧区,一年多没吃过肉,日常的饭食就是糌粑,类似于北方的炒面,是青稞做的,磨得更粗一点。本应是用酥油去调,但才仁巴毛家里只有水和盐。我尝了一口,糌粑糊在喉咙里,难以下咽。

我决定了,带巴青才仁到州上去看病。拍摄、采访都是次要的,我必须这么做。虽然我不知道能有多好的结果。

我征得了才仁巴毛的同意。又隔了两天,采访了其他几位母亲。在我离开结隆乡的前一天,我们回来接巴青才仁到县里看病。

才仁巴毛送我们和她的女儿到屋外。上车前,她突然把女儿紧紧地抱在怀里。巴青才仁从未出过远门,这次出行是挂念也是希望。她们拥抱在一起,泪水交融。母亲轻轻地和女儿吻别。

那一刻,我的心突然下沉,感到前所未有的沉重。一个母亲的希望,一个家庭的希望,此时,都寄托在了我的身上。

我给才仁巴毛留下150元钱,让她置办些年货。她双手合十,高高地举过头顶,为我祝福。我不懂藏语,却明白她的心意。

在车上,我的心口像被什么东西压着,要裂开,却裂不开。

泪水蒙眬了我的眼睛,什么都不能看清。

母亲的身影越来越小,越来越模糊,但我知道她一直望着我们的车子。

内文插图

巴青才仁,让吉祥幸福永远伴随着你

到了结隆乡,我收拾东西准备带巴青才仁到结古镇看病。她就一直坐在我的旁边看着我,腼腆地,怯怯地。我拿起一个带来的苹果,顺手递给她,示意她吃了。

她接过苹果,看了看,轻轻咬了一小口,便把苹果塞进了袍子里。我很奇怪,示意她继续吃,可她却不把苹果拿出来了。

语言不通,我出去找来了翻译。她告诉我,巴青才仁说,她要把苹果带回家,给妈妈尝一尝。

我愕然。

急忙拿出了带来的所有水果,让翻译告诉她,这些都带回去,给她的妈妈。

“但你必须把这个苹果吃了!”我几乎喊了起来。

说完就跑出了屋子,拼命地抽着烟。我不知想些什么,更不知该想些什么。只是乱,乱得一片空白。

不久,我见到翻译,她告诉我,小女娃只把苹果又咬了一口,又塞进了袍子里。她告诉我,女娃从来没有吃过苹果。

晚上,乡长达哇战斗开吉普车把我们送到了结古镇。

一个偏远小镇,对巴青才仁来说,是无限的新奇。这是她第一次看到“繁华”的世界,看到铺砌的街道,街边的楼房、饭馆、旅店,做各种买卖的人。她一直用力地张大眼睛,好奇地望着车外。

我找了间好些的商店,给巴青才仁置办了一身新衣服,又让结隆乡的女干部才卓尕带她去洗澡。我们去找饭馆,准备晚上一起吃饭。

我们再开车去接她的时候,巴青才仁站在浴室前面,焕然一新,简直是另一个人。

青色的藏袍,齐整的头发,脸上胭脂样的高原红,怯怯的笑容。我知道她是个漂亮的女孩,不知道她是这样漂亮。大家禁不住鼓起掌来。我掏出随身的相机,把这美丽定格在胶片上。

这是个好兆头,贫困和疾病还没有夺去孩子的一切。

第二天天气晴朗,我们带她到玉树藏族自治州康复中心,这是玉树最好的医院,医院里最好的设备是一台陈旧的国产B超仪。

院长吾金才仁亲自给巴青才仁做了检查,是胆囊炎,不严重。以前的医生都错了,但也怨不得他们,没有相应的设备,就只能根据平时的经验,误诊也就难免了。

可就是这样的小病,险些要了孩子的命。

病确诊了,开了两个疗程的药。院长吾金才仁得知是“北京来的同志”带孩子来治病后,非常感动,执意不收医药费。我一再坚持,他才按常规收了,不过70多块钱。在大城市,怕连检查费都不够,而在才仁巴毛家,却要敷衍两个月的生活。

转天,我要到其他地方去采访了。和巴青才仁告别时,我买了些酥油,让她带回去,希望她家能过个好年。孩子紧紧地拉着我的手,不说话,只是哭。我们这样在车前站了很久。天晚了,我该走了,她拦不住我的,可我怎能迈得开腿呢?我们劝她,可都不知道该如何劝。

“你放心,叔叔一定会回来看你的。”我请翻译跟她说。

她听了,有些迟疑。我便在她迟疑的当口,逃上了车。我受得了头疼和缺氧,却受不起她执着的泪水,受不起她们那份质朴的感情。我哭了。

我想起她昨天晚饭时给我唱的一段祝福歌,很短,但那高原特有的悠扬的音色,古朴的旋律,一直流淌在我的心里。

神圣的山峦

像父亲的臂膀

神圣的山泉

像母亲的乳汁

大山的神灵啊

护佑着我们的亲人

无论你走遍天涯

吉祥幸福永远伴随着你

……

两个月以后,我到西部的另一些地区采访,接到了结隆乡达哇乡长的电话,他告诉我巴青才仁的病已经好了。那一刻,我的眼睛又湿润了。

又见巴青才仁

2005年5月初,我接到幸福工程组委会葛振江主任的电话,说天津电视台国际部周红编导打算做一部关于我和“幸福工程”的纪录片。这时我已经到了天津师范大学教书,校领导得知后大力支持,同意我拿出10天左右的时间,再到西部去。

几天后,周编导和我取得了联系,约定在一家咖啡厅见面。见面的时候,我把2003年出的一本书带给了她。那天晚上,我们聊了很久。第二天,她打电话来,说看了那本书以后,一夜没睡。她对这部纪录片有信心并希望能借此有更多的人帮助这些母亲。

于是,5月25日,我和天津电视台国际部摄制组一起踏上了西去的列车。先到贵州采访,后经四川,6月3日,又回到了青海。

在西宁,我又见到了靳秘书长。他依然给我们精心地准备了药品和氧气。7日出发,先到兴海县适应海拔,然后又要翻越巴颜喀拉山,到玉树去。

路线和4年前的一样,可路却好走了很多。一来是夏天,没有冰雪;二来是许多路面已经铺好了柏油。我的高原反应远没有上一次厉害,能有心力看窗外的景色。但周编导和王秋成摄影师便不同了,和我上次来一样,扶着欲裂的脑袋,不住地往嘴里塞药。摄影师的年龄大些,已经开始吸氧了。

在巴颜喀拉山的山麓还能找到一两棵树木,往上走,就是大片的草地,天蓝得像清澈的海,空中的云气围在山腰,云气里铺向山巅的绿毯,绿得浓郁,全不同于上次来时的苍白。山翻到一半,天开始下雨,到了山顶,转成中雪,下山时,又变成了凌厉的风。

一座山,四季轮回,令人惊叹。

这个青海,空灵而洁净,像用无暇的水晶雕琢的磬,发出沁人心脾的清响,让人的灵魂升华。旅行者一定会爱这种地方的,我想。可刚产生这个念头就觉得自己可笑。周编导有些感冒,大口地喘气,摄影师在后座上,简直躺平了身子,抱着氧气袋,脸色蜡黄。

自然是个任性的孩子,爱和初上高原的人开玩笑。

我又一次想起才仁巴毛母女,巴青才仁痊愈了么,希望她的未来不会像母亲一样贫困。

中午时到了玉树结古镇,镇子几年来几乎没变,只是多了几座小楼房。来接我们的是当年的结隆乡乡长达哇战斗,如今他已是称多县的副县长了,听说我来,他执意要陪我再到结隆乡。

编导与摄影师的高原反应强烈,感觉好像比我当时还厉害,他们说要休整一晚再走,可我知道,在这里,我们这些平原来的人一休整,第二天只会更累,什么也干不了了。所以我坚持下午就到结隆乡去,只是劝周编导留在镇里,因为她感冒了。在高原,小小的感冒可能转为肺气肿,有生命危险。

但我的坚持只成功了一半,下午到结隆乡(现为隆宝镇)去,周编导一起去了。

土路换了柏油路,我望着窗外,希望能及早看见巴青才仁家那小小的冬窝子,一个多小时的路,像比一天还长。

她家的变化也不大,院子原来供人进出的缺口,有了扇栅栏门,房子又接出了一间,在不远的地方,有一个新的冬窝子。

听说我们来,才仁巴毛急急地走出房子,再一次双手合十,祝福,行礼,泪水纵横。嘴里叨念着一句藏语,达哇告诉我是“恩人”的意思。巴青才仁也跟出屋来,把一条哈达递给她的母亲。才仁巴毛用颤抖的手把洁白的哈达披戴在我的肩上。

我一时语塞,不知说什么好。突然意识到我自以为微不足道的帮助,能给一个家庭带来多大的影响,虽不能改变她们的生活条件,却给她们带来生活的希望。

家里的变化不大,多了一个铁炉子、一张床和一个6个月的娃娃。

巴青才仁已经做了母亲。她是2004年成家的,和丈夫昂文久美住在旁边新建的冬窝子里,家里已经有了14头牛。生活虽还需要救济,但比以前好多了,所需的救济也少了很多。眼看又到挖虫草的季节了,虫草的价格也比2001年高了很多。

问到巴青才仁的病,她告诉我,已经好了。但由于生孩子,有些复发的样子。

我望着她穿的藏袍,问:“是那年我给你买的那件吗?”

“不是。收起来了。”

“怎么不穿哪?”

“穿过。我结婚时就是穿的那件。”

“平时怎么不穿哪?”

“舍不得。”

“我买来就是让你穿的……”

我哽住了,手摸着哈达,低下头,泪水在眼眶里打转。

她拿来了我给她买的藏袍,叠得齐整,还是全新的。

我问她,记得那天晚饭时你唱的歌吗?

她说记得。便又唱起那久违了的熟悉的旋律。

我们走时把天津爱心人士刘健的捐款和买的被褥和藏袍留在了她家。母女俩送出我们很远。

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1