对于读书人和出版人来说,商务印书馆新近出版的《牛津全球书籍史》,或许是一本可以填补知识空白的著作。

这真是一本新书,它的英文原版是2020年牛津大学出版社出版的,大家可能知道,书名可以加上“牛津”两个字的,一定是这家出版社的品牌书。

《牛津全球书籍史(插图本)》[英] 詹姆斯·拉文 主编,李家真 译,活字文化 策划,商务印书馆·涵芬楼文化 出版,2024年11月

因为是新书,所以它的视角比较新鲜。它不像以往欧洲学者写世界历史,总是摆脱不了欧洲中心论的影响,常常忽视欧洲以外地区的历史发展,所以局限性很强。这本书是真正的全球史,它把人类五千年来的书写历史一网打尽了。从楔形文字的书写一直到今天风行的电子书,时间上的延续性和地域上的跨越性,使它把不同时代、不同文化背景下的图书书写和制作的故事完整呈现。对我来说,读起来很解渴、很过瘾。

![《牛津全球书籍史(插图本)》[英] 詹姆斯·拉文 主编,李家真 译,活字文化 策划,商务印书馆·涵芬楼文化 出版,2024年11月](http://upload.cnpubg.com/2025/0306/1741227287777.jpg)

书是记录人的书写的。要讲图书的制作和传播,首先要讲清楚书写的传统是怎样产生的。这本书告诉你,人类书写的发明有三个独立的源头,分别是美索不达米亚地区的楔形文字,古埃及尼罗河流域的象形文字和中国黄河流域的汉字。这些文字和图形需要记录,起初世界各地的人们,有的是写在泥土和石头上,有的是写在兽骨和竹简上,也有的写在莎草纸上,后来,中国汉代蔡伦发明的造纸术,到唐代又发明了雕版印刷技术,开始有了我们今天概念中的图书,这就是通过制版印刷能够批量制作,用于传播知识和思想的纸质图书。

7世纪的高棉碑版(Khmer stele),出自柬埔寨吴哥窟。碑版是刻有文字和装饰图案的高大石碑或木板,通常为柱状,用以纪念死丧或重大事件,发布官方文告,或是确立领地边界及田土权属。碑版载有镌刻或绘写的文字或图形标记,形制不计其数,见于古代欧洲、近东、埃及、中南半岛、中国及美洲地区。

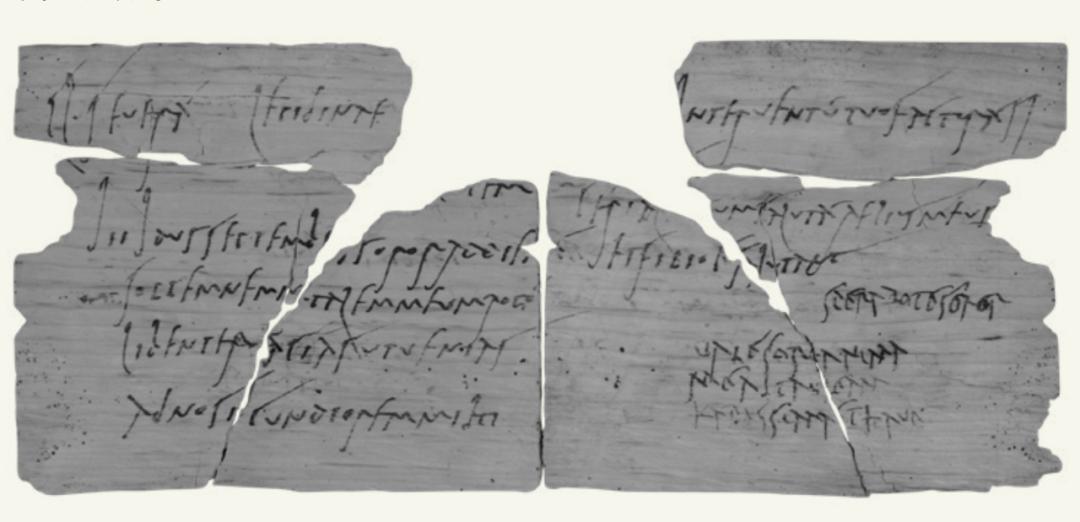

文德兰达书版(Vindolanda tablets)是一些又小又薄的木版残片,来自公元1世纪至2世纪。作为英国现存年代最早的手写文件,这些书版为罗马帝国不列颠行省的北部边界提供了无可比拟的证据。直到1973年,人们才首次发现这种载有墨写文字的木片。图中的书版(第291号)承载着一封信函,是名为“克劳迪亚 · 塞维拉”(Claudia Severa)的 女 子 发 给“萨 尔 皮 西 亚 · 勒 皮 迪 纳”(Sulpicia Lepidina)的生日聚会请柬。这封信函以碳素墨水写成,书体优雅,几乎没有连字,是已知年代最早的女性拉丁文书迹。

应该说,中国在书籍的编辑制作方面,历史上很长一个时期,是较西方领先的。因为欧洲是12世纪才引入中国汉代的造纸术,晚了整整一千年,而中国产生于9世纪的雕版印刷技术,欧洲也是在13世纪以后才开始应用,晚了400年。欧洲人在中世纪的大部分时间里,做书还普遍使用兽皮纸(比如羊皮、牛皮制作的纸),做手抄本。这样,费时费力也只能制作一本书。图书生产效率极低。图书是无法普及的。

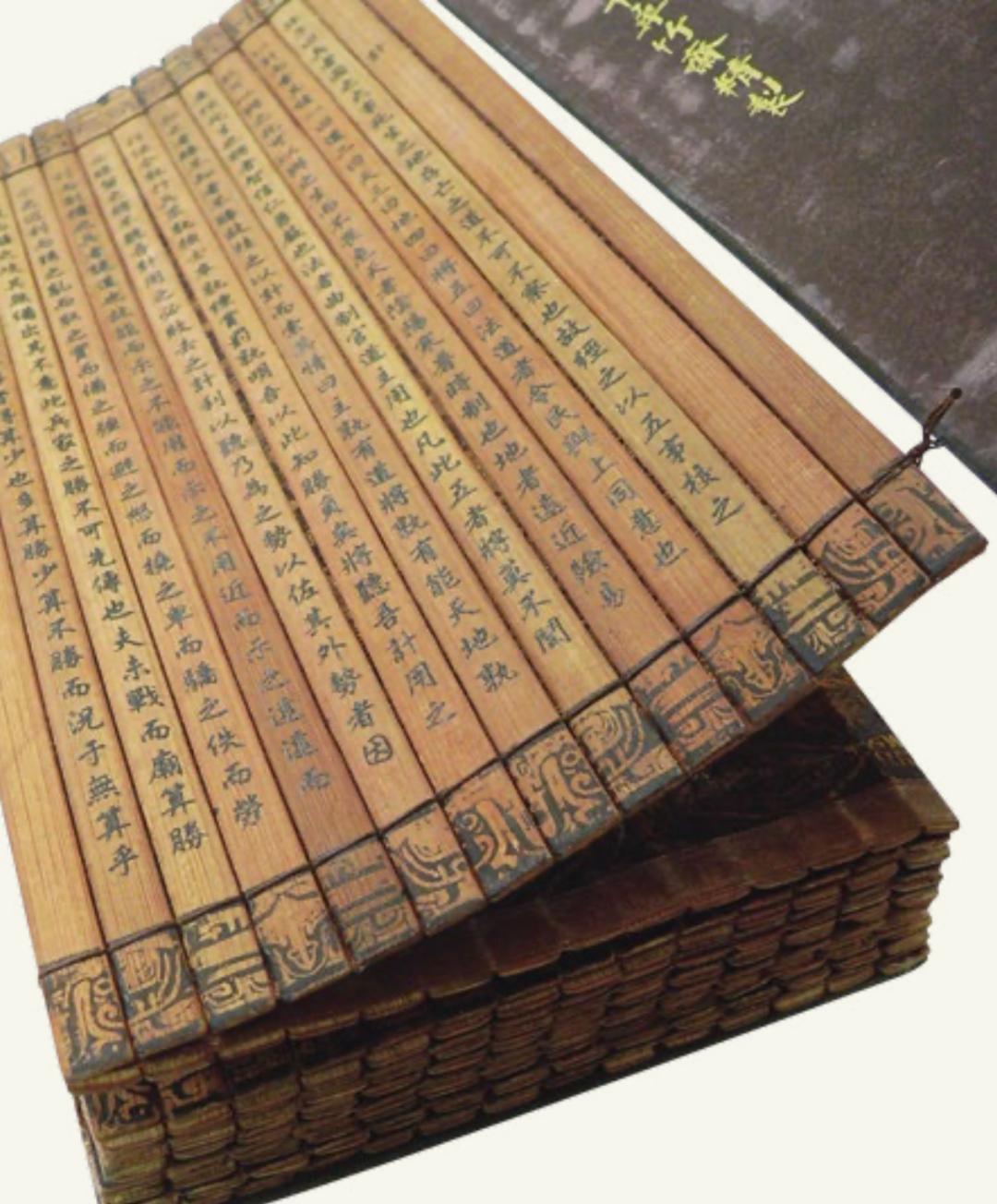

图为一部展开的中国经折装竹制简册,为 孙子(约前 544 — 约前 469)所著《孙子兵法》的 18 世纪复制件。

北美的历书可有多种材质,比如图中这张拉科塔印第安人(Lakota)画在美洲野牛皮上的“waniyetu wowapi”,亦即“冬历”(winter count),现藏南达科他州张伯伦市的阿克塔拉科塔博物馆及文化中心。每幅图画代表一年(waniyetu,从一次初雪到下一次初雪的时间间隔)的历史。“wowapi”这个词可指代任何一种标注在平整表面上供人阅读或数算的东西,比如书页、信札或图画。

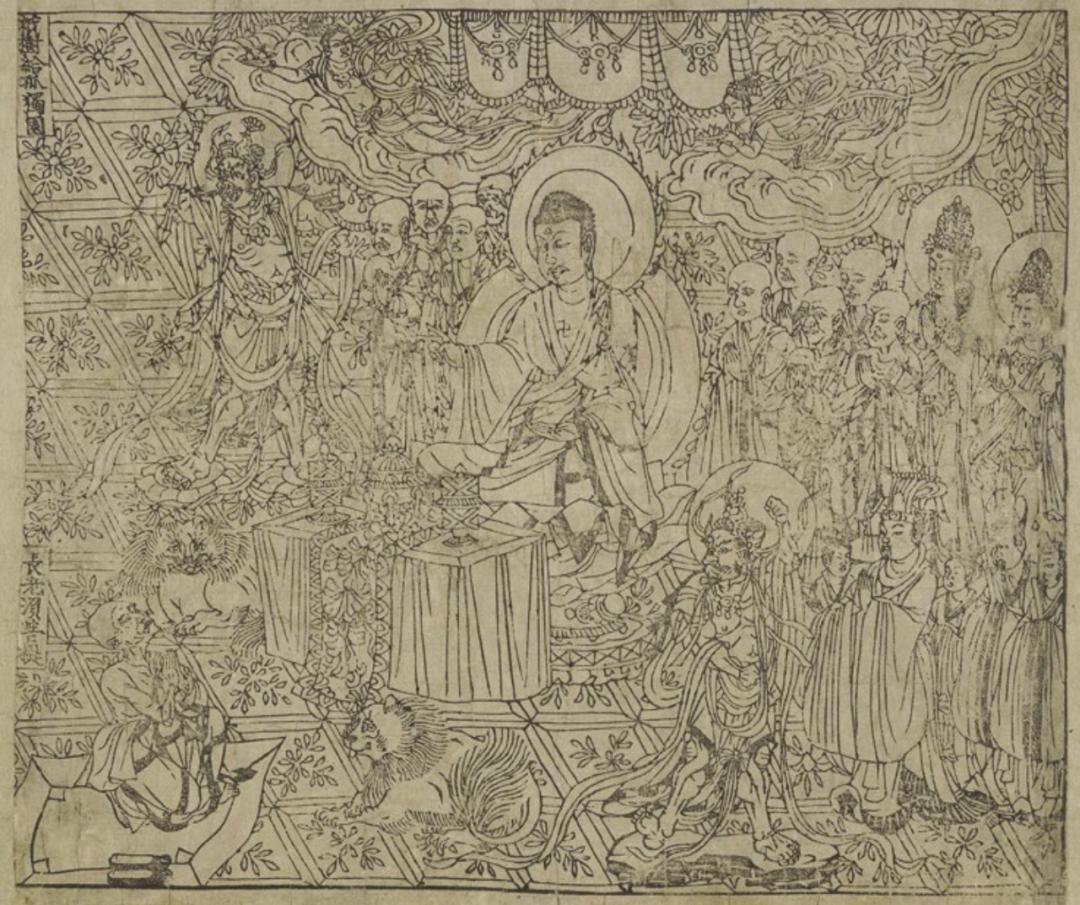

读这本书,得出一个深刻印象,是宗教对于图书出版业发展的推动作用不可低估。出版活动,需要动力,为什么要编书?为什么要印书? 无论东方还是西方人,最初的一个重要目的,是记录和传播宗教教义。当然,他们是抱着虔诚的心情,要传播真理。中国人最早使用雕版印刷印制的图书都是公元8世纪流传的佛经,8世纪到11世纪,虽然人们也会印刷一些历书、星占书、风水书、医药书、儒家经典、文学作品,但是印得最多的还是佛经。大家看看敦煌藏经洞也就明白了。

已知年代最早且附有印行日期的完整印刷书籍是图中这部《金刚经》汉字印本,印在长度超过五米的纸卷上。人们把经文的镜像镌雕在七块长长的木板上,然后用墨汁涂刷雕好的木版,把经文印上纸张。经卷末尾印有“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施”字样,说明此卷印制于868年5月11日。经卷不知何故流落到中国西部的敦煌,于11世纪与大约四万本书籍一起被人仔细封藏在一个洞窟里,又于1900年被人重新发现。此卷现藏大英图书馆。

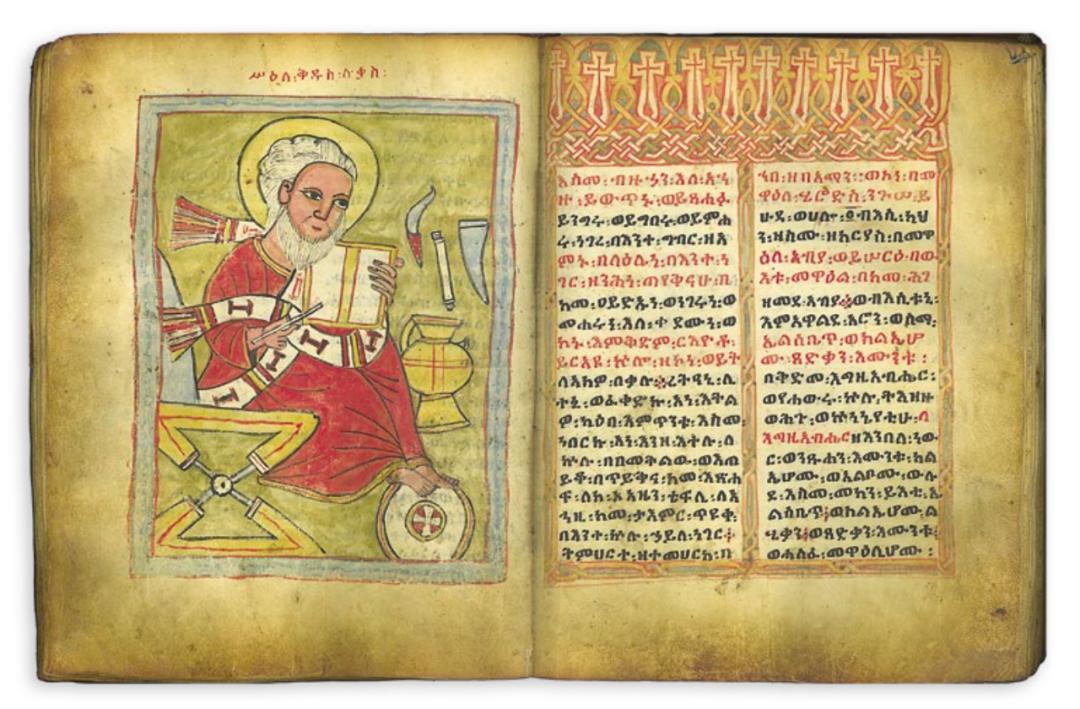

在西方,中世纪在羊皮纸上手抄的书,基本都是和基督教信仰相关的书,最多的是各种版本的《圣经》,因为虔诚的教徒们认为,只有这样的著作才值得费心费力去抄。因为抄写不易,所以要书写得格外工整,还要加上精心绘制的插图。他们觉得,这样的形式才配得上他们书写的内容。经过这样的制作,书籍作为一种物品,在人们眼中甚至都被赋予了一种神圣感。

描绘基督教传道者的整页袖珍画,出自以古代埃塞俄比亚吉兹文及阿姆哈拉文(Amharic)写在犊皮纸上的一部《圣经》。这个《圣经》抄本成书约在1519—1520年,是埃塞俄比亚皇帝勒布纳·邓哲尔,约1496—1540)的捐赠,原本属于该国北部拉利贝拉镇的石凿圣乔治教堂。该教堂建筑精美,至今保存完好。

但是这一切,都被古登堡发明的活字印刷术打破了。

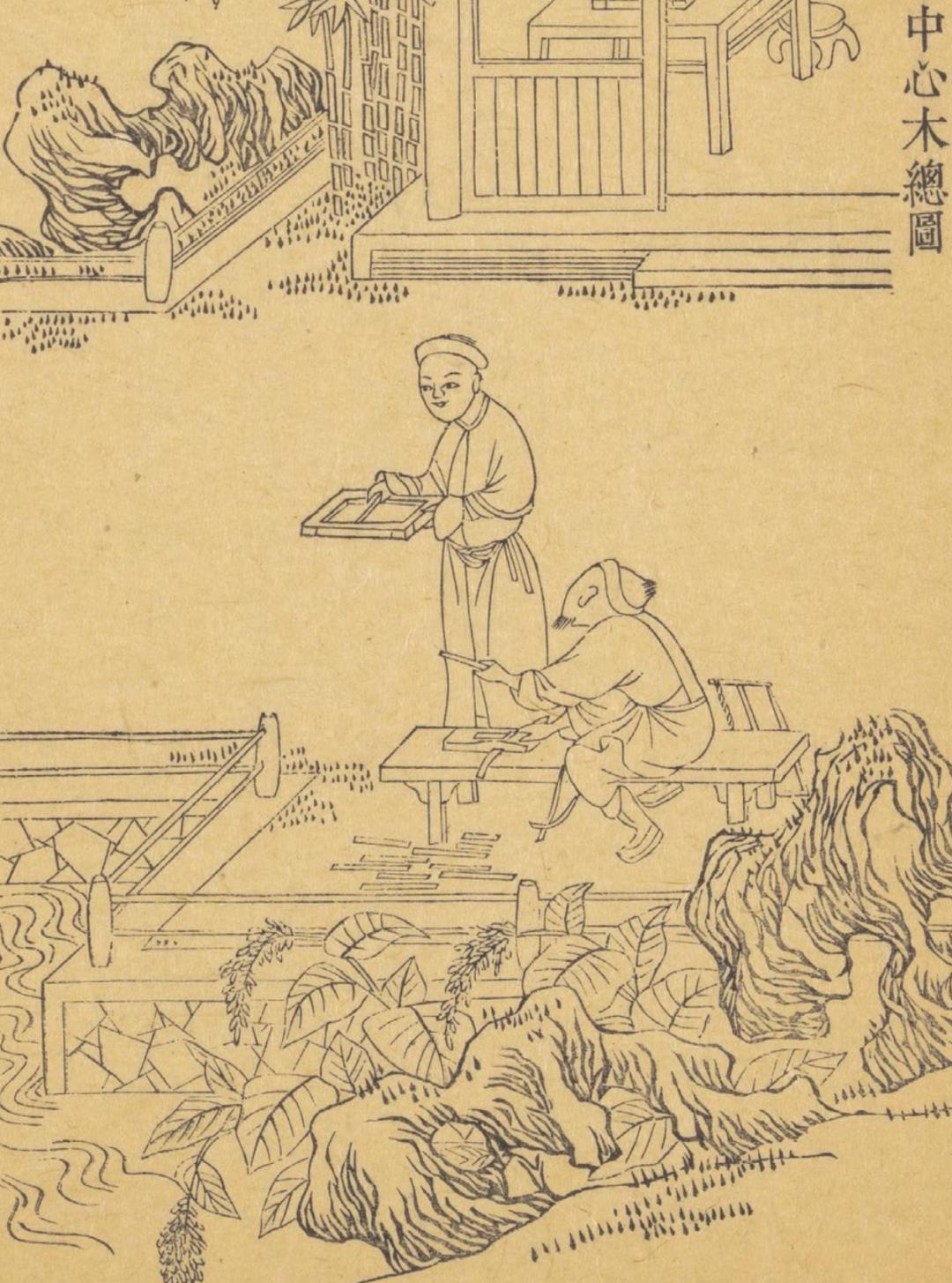

我们都知道,活字印刷术是中国的四大发明之一,宋代的毕昇发明于11世纪。这是千真万确的,全世界都承认。但是,毕昇使用泥土和陶瓷制作活字,因为中国的汉字太多,常用的也在一两万个以上,制作全套字模难度太大,不易普及。所以这套印刷工艺尽管启发了后来西方的古登堡活字印刷术,但它们事实上在中国没有得到充分应用,此后的几百年,中国的图书制作,仍然普遍使用雕版印刷。直到18世纪末,才从西方引进了石印技术,19世纪中叶,又从西方引进了古登堡的活字印刷术,开始采用铅活字排版印刷。

清廷的活字印刷。图为内府聚珍馆造办木活字版框的情景,来自一本乾隆年间刊刻的《武英殿聚珍版程式》,1773年。此本现藏哈佛大学的哈佛燕京图书馆。

说起来,近现代的图书出版,是从古登堡的金属活字印刷术普遍应用以后才展开的,和以前的各种旧式印刷术相比,这是一种工业化的印刷方法。1455年,古登堡第一次用金属活字印刷,印制的也是《圣经》。可以说,欧洲相当一个时期里的出版物仍然是宗教读物居多。德国宗教改革的领袖路德能够创立基督新教,一个重要原因在于他可以翻译并印制德文版的《圣经》,可以通过重新解释掌握在自己手里的基督教经典,对抗罗马天主教。这本书介绍,路德在有生之年,他本人著述的宣传新教的书籍,总共印了3700多个德文版。我们不可低估这种宗教读物在文明史上的进步意义。读过韦伯《新教伦理与资本主义精神》的读者应该知道,基督新教的理论对资本主义发展起过多么至关重要的作用,而这一切都有赖于书籍的印制!

同样,有了现代意义上的工业化的印刷术,各种类型的书籍都被大量出版,结果是阅读开始普及,知识得到广泛传播。比如,古希腊欧几里得的《几何原本》1484年出版以后,奠定了欧洲自然科学的基础,再如哥白尼在1543年出版的《天体运行论》,改变了欧洲人的宇宙观。正是在这样的基础上,无数的自然科学和人文科学书籍在传播新鲜的知识和思想,引发了近代科学和哲学几百年中在欧洲蓬勃发展。

人们都知道,在人类文明发展史上,中国曾经有过领先的时期,这个时期大约一直持续到中国的明朝初年。与之相对应的是,中国在这个阶段的书籍制作,也是领先于世界的。然而后来的几百年,中国科技在整体上被西方国家超越,这就是著名的李约瑟之问:中国古代对人类科技做出过重要贡献,为什么科技和工业革命没有在近代中国发生?

阅读这本书,你至少可以看到一部分原因,就是中国的书籍在过去几百年出版没有跟上世界前进的步伐,至少是阻碍了科技的发展。这个事实也从另外一个方面证明,20世纪初年的五四新文化运动和改革开放时代的思想解放运动,作为两次对于民众的思想启蒙,正是以出版大量新思想、新观念、新知识的图书为基础的。改革开放后,中国能在短短几十年内迎头赶上世界科技发展潮流,书籍在其中发挥了至关重要的作用。因此可以说,图书行业的工作者,特别是出版人对于社会发展责任重大。

书是人类精神成果的基本载体。书为人类带来文明。这本《牛津全球书籍史》在全景视角下,跨时间跨地域地梳理人类社会五千年来书籍制作出版历史,告诉读者,人类的精神成果是怎样通过书籍传播的,人类的文明又是怎样通过这种传播形成的。如果你是一个爱书人,这样一本书,我相信对你是不可多得的。

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团有限公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团有限公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1