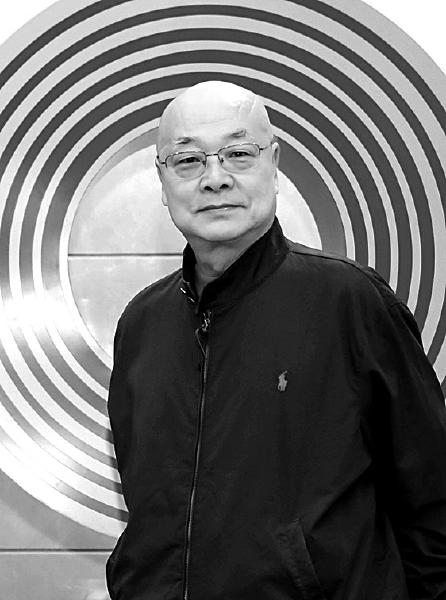

王树增 著有长篇纪实文学《长征》《抗日战争》《解放战争》《朝鲜战争》,非虚构中国近代历史系列《1901》《1911》等。作品曾获中国出版政府奖、精神文明建设“五个一工程”奖、中国人民解放军文艺奖、鲁迅文学奖、曹禺戏剧文学奖等。

作家王树增数十年史海钩沉,书写《天著春秋》。这部历史题材新作,以10场古代大战为轴,纵览夏商至春秋历史,描绘出朝代更迭、王权兴衰、家国纷争、诸侯并起的繁盛历史图景,书写出中国古代战争的峥嵘气象。

“《天著春秋》写历史,但我写的不是历史书,它属于文学,归根结底还是写人的,写人的生存状态,写他们在生存过程中的挣扎、他们的苦和乐,我觉得这是文学的本质,希望读者能够在书中读到这个感觉。”王树增在接受《中国新闻出版广电报》记者采访时说。

尽己所能讲述历史故事

王树增在《天著春秋》中兼顾对历史的考究与文学的笔法,拉进了历史故事与当代生活的距离,让这部承载文明发展脉络的作品,充满微观叙事的温度。

为何选择夏商至春秋的战争史来书写?王树增说:“夏商至春秋的这一时期产生的观念,包括周公到孔子的思想、理念,影响了后来我们的世界观、人生观。这是一段非常重要的历史,当然从春秋的史料来看,这也是一部战争史。”王树增阅读了与春秋史相关的大量作品,仅笔记就做了至少有二三十年,“我觉得可以动笔写了,于是就写了《天著春秋》。”

相较于《长征》《解放战争》等作品极为注重对史料的挖掘与还原,《天著春秋》有着更广阔的视野,它的广阔既是史实,也是作为一个现代文学家对人与生活的重新认识。

考证史料是一件非常艰难的事。王树增表示,仅是考证战争发生的地点,就花费了很多的工夫,有时因为相关资料的缺失,只能根据古代战争的特点来推理。比如,关于鸣条之战的发生地历来颇有争议,他分析认为,古代战争打的是国都,再综合相关的历史记载,鸣条之战的发生地,一定是国都附近,而不是在一个偏僻的旷野里。“我不能说现在书中写的一定是完全准确的,但我所写的,一定有着若干条史料和考古研究支撑,尽我所能地为读者讲述那些历史故事。”

对《诗经》的热爱是创作动力

“希望读者在阅读《天著春秋》时,能够理解我为什么这样喜欢《诗经》。”王树增坦言,自己在阅读《诗经》中所汲取的文学力量和感受,是创作《天著春秋》的一个主要动力。如果没有对于《诗经》的这种感受,仅是战争的因素,构不成这部作品。

《诗经》中保留了大量两周时期的“王者之迹”,这些内容与《春秋》的历史记载恰成对照。王树增在《天著春秋》中通过对《诗经》的引用和解读,进一步深化了作品的历史内涵和文化底蕴。在他看来,《诗经》展现出当时的社会、文化、民俗、民生,“我很喜欢《诗经》,更希望大家把《诗经》当作必读书目。《诗经》是祖先留下的宝贵的文学遗产,真实地记录了当时平民的苦与乐,他们的爱憎与生活。”

在王树增看来,《诗经》也记录了战争在平民心目中的模样,“在战争中,人们该怎样去生存,在战争年代,什么叫荣誉,什么叫幸福,什么叫快乐,什么叫苦难,《诗经》中都有。”《诗经》中有很多精彩的诗篇歌颂战争中英雄的豪迈气质,赞颂英雄穿着闪亮盔甲保卫家园的精神等。他在《天著春秋》第四章中,便引用了著名的《诗经·秦风·无衣》。“当然,《诗经》中有很多诗歌是反对战争的、谴责战争的。从这些诗篇中可以看到,战争永远是一个矛盾体,就像人生是矛盾体一样。”

追溯当代生活的精神源头

谈及书中对历史的文学书写,王树增坦言:“在创作这本书时,我想除了写历史的大脉络,也要写到历史的细节,更重要的是写出人的精神。”

正如中国作家协会副主席李敬泽所说,《天著春秋》是关于我们的来处、关于精神源头,关于中国人何以是中国人的作品,《天著春秋》写的不仅仅是战争,从中能够看到我们民族最初的那些精神、感受力、价值观是怎么来的。

“战争是残酷的,但同时民族精神在战火中得以锻造。战争中很多对后世影响巨大的事件,也成为民族精神、品德、智慧中的一部分。”王树增举例说,如“卧薪尝胆”“退避三舍”“一鼓作气”等,这些成语背后的历史事件已历经千年,至今仍塑造着我们的精神品格。此外,王树增表示,这段历史谱写出一部中国古代英雄谱,他们距今已近3000年,但他们的英雄业绩书写在中国古代历史中,他们的智慧、勇气和精神等,也印刻在中国人的基因里。

“天,是指不可抗拒的自然力量,不可逆转的历史潮流;天著春秋,就是春秋时期不可抗拒的历史前行大势。”王树增进一步阐释道,春秋时期生产工具简陋,生存条件蛮荒,人面对自然和族群,有太多无法解释、无法掌控之事,只能幻想人世间之外有一个力量存在,这就是天。“穿越历史和古人沟通,通过回顾、寻找我们民族精神的源头,来观照当下的生活,使我们的心灵更理智、聪慧,更勇敢地面对各种压力和挑战。这样的写作和阅读,是我所期望的。”王树增说。

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团有限公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团有限公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1