2018年是中共十九大胜利召开后的第一年,中国特色社会主义进入了新时代。在这样一个重要的历史节点上,回望历史来路,总结古籍整理出版走过的道路,具有重要的意义。60年前,1958年2月,当时的国务院科学规划委员会成立了古籍整理出版规划小组,同时指定中华书局作为小组办事机构,标志着新中国古籍整理事业的格局初步奠定。40年前,随着十一届三中全会的召开,中国进入改革开放的历史时期,古籍小组恢复建制、中华书局仍为小组办事机构,1981年中共中央下发了《关于整理我国古籍的指示》,“文革”中饱受挫折的古籍整理出版事业全面复苏并获得长足发展;2003年9月15—26日,由全国古籍整理出版规划领导小组主办的“新中国古籍整理出版成就展”在国家图书馆隆重举行,会后编辑出版了《功在千秋的事业——新中国古籍整理出版成就》,杨牧之先生撰文对新中国成立以来五十多年的工作和成就进行了高度概括和总结,并在文末做了展望。至今又已十余年过去了,前辈积累的古籍整理出版成果,我们继承与发展得如何、当年的任务与期望我们完成了多少、新时代古籍整理出版工作给我们提出了什么新要求?本文拟就21世纪以来十余年间的古籍整理出版工作做一梳理,希望为同人提供一些参考。

一、基本经验

新中国古籍整理出版事业的曲折发展和伟大实践,为我们提供了一些共同的基本经验,概括而言有以下三条:

第一,国家强盛稳定、文化繁荣发展,党和国家领导人的高度重视与亲切关怀,是古籍整理出版事业取得发展的强大动力。

我国古籍整理出版事业从诞生伊始就受到党和国家的高度重视与亲切关怀。中华人民共和国成立初期毛主席、周总理对“二十四史”点校工作做出重要批示,改革开放初期中共中央发布《关于整理我国古籍的指示》、陈云同志为中华书局题词,1992年江泽民同志为第三次全国古籍整理出版规划会议题词,无不体现着党和国家对古籍整理出版事业的一贯支持。

进入新世纪以来,2004—2010年,温家宝同志多次对重大古籍出版工程做出重要批示。2012年3月22日,胡锦涛同志为中华书局100周年庆典发来贺电。尤其是十八大以来,以习近平为核心的党中央对传承弘扬中华优秀传统文化做出一系列的重要论述和政策部署,推动全社会迎来传统文化热潮。习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上明确提出“四个自信”,即“中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”,并强调指出,“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信”。古籍整理出版在新时代中国特色社会主义文化建设中被赋予了新的历史使命和重要意义。习近平总书记在十九大报告中对中国特色社会主义文化有非常精辟的概括:源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化,熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化,植根于中国特色社会主义伟大实践。将优秀的传统文化放到这样一个层面来讲,让以中华书局为代表的、中华优秀传统文化作为出版方向的出版社备受鼓舞,古籍整理出版必将迎来更大繁荣。

第二,中央政府和各地各级政府的规划组织、持续投入是古籍整理出版事业稳步发展的有力保障。尤其是全国古籍整理出版规划领导小组作为国家古籍整理出版工作的领导机构,在组织规划相关工作中发挥了重要作用。

1.政策稳定持续投入

国家对古籍整理出版投入的资金支持,多年来一直未变,而且持续增加。

仅以国家古籍整理出版专项资助为列。从历年数据上看,申请的出版社数量由2004年的61家增加到上百家,获准立项数量稳定在90—100个左右,而资助额度方面则逐年增加——2004年,共有61家出版社的222个项目申请资助,41家的93个项目获准,资助额600万元,到十年后的2014年,115家419个项目申请,34家的90个项目获准,资助额2690万元,仅十年间就增加了超过2000万元。

2.机制健全组织有力

古籍整理出版不仅有国家资助,更有健全的机制,评审科学,检查严格。特别是自2010年,增加了申报项目必须提供不少于20页样稿等要求,评委会组建遵循申报项目的整理者及其直系亲属回避、随机选择逐年改选不低于三分之一等原则。同时,古籍小组对规划完成情况、资助项目完成情况展开检查,在《古籍整理出版情况简报》上定期通报,还就已出图书安排严格质检以确保质量。

3.狠抓规划严格落实

从1958年到2012年,古籍小组先后制定了7个古籍整理的中长期规划:《三至八年(1960—1967)整理和出版古籍的重点规划》、《古籍整理出版规划》(1982—1990)、《中国古籍整理出版十年规划和“八五”计划》(1991—1995—2000)、《中国古籍整理出版“九五”(1996—2000)重点规划》、《国家古籍整理出版“十五”(2000—2005年)重点规划》、《国家古籍整理出版“十一五”(2006—2010年)重点规划》、《2011—2020年国家古籍整理出版规划》。近十余年来制定的三个规划,为古籍整理出版的组织实施、资源整合、质量监控起到了关键性的作用,极大地推动了古籍整理出版事业的发展。

第三,古籍整理出版的人才不断涌现、队伍不断壮大、能力不断提升是事业的根本基础。

截至2017年,全国高校有古典文献专业5个(北京大学、浙江大学、南京师范大学、上海师范大学和陕西师范大学),古籍研究所90多家,截至2017年底已累计招收本科生2494人、硕士学位研究生6000人、博士学位研究生1777人。其中的相当一部分人才,投入到古籍整理出版事业之中。更为可喜的是,近十余年来,人才队伍实现了年轻化,一大批三四十岁的青年成为古籍整理出版的主力和骨干。

2009年1月6日,中国出版协会古籍出版工作委员会(简称古工委)在京召开成立大会,此时包含成员单位23个。此后,不少有古籍整理类图书出版业务的出版机构陆续申请加入古工委,截至2016年召开的第31届社长年会,古工委共有36家成员单位。上海辞书出版社、中西书局、广东人民出版社、上海书画出版社、社科文献出版社、北京出版社、上海人民出版社等社是近几年新加入的有生力量。

古工委在古籍出版机构横向联系、业务交流、协调组织等方面做了很多有益的工作。特别是全国优秀古籍图书评奖,极大地推动了古籍整理类图书的推选与评介。仅以近年来评奖情况为例,囊括了当年出版的绝大多数优秀古籍整理图书,集中反映了古籍整理出版所取得的成果:

2007年,郑州,荣誉奖1种、一等奖23种、二等奖46种,普及读物奖15种。

2008年,扬州,荣誉奖14种,一等奖21种,二等奖44种,普及读物奖16种。

2009年,天津,一等奖23种,二等奖51种,普及读物奖15种。

2010年,合肥,一等奖31种,二等奖59种,普及读物奖14种。

2011年,哈尔滨,一等奖34种,二等奖63种,普及读物奖13种。

2012年,广州,一等奖31种,二等奖50种,普及读物奖12种。

2013年,银川,荣誉奖1种,一等奖29种,二等奖71种,普及读物奖10种。

2014年,扬州,一等奖31种,二等奖49种,普及读物奖10种。

2015年,长春,一等奖30种,二等奖53种,普及读物奖10种。

2016年,桂林,一等奖44种,二等奖56种,普及读物奖12种。

2017年,南昌,一等奖27种,二等奖54种,普及读物奖10种。

二、主要成就与特点

近十余年来,我国的古籍整理出版事业正是遵循着上述三条基本经验,沿着正确的轨道稳步发展,取得了辉煌成就,主要体现在:古籍整理的范围进一步扩大,古籍整理的手段进一步丰富,古籍整理出版物的数量大幅增加,高质量图书不断涌现,并呈现出以下几个主要特点:

第一,重大项目层出不穷。

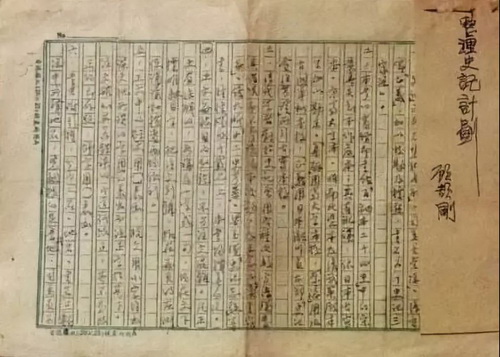

近十余年国家的繁荣昌盛与社会文化的发展进步,催生出对重大的基础性的古籍整理出版项目的旺盛需求,政府的强力支持也使这些重大项目的实施成为可能。《中国古籍总目》、“点校本二十四史及《清史稿》修订工程”“大中华文库”、《续修四库全书》堪为标志性项目。

《中国古籍总目》全部出版,这是现存中国汉文古籍的总目录,旨在全面反映中国(大陆及港澳台地区)主要图书馆及部分海外图书馆现存中国汉文古籍的品种、版本及收藏现状。

点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程正式启动。中华书局点校本“二十四史”及《清史稿》是新中国成立后最重大的古籍整理工程,全部完成于1978年。但由于当时政治、经济、意识形态等客观条件的制约,各史都有不同程度的遗憾。近几十年来,我国史学研究有了很大发展,文献资料的利用也更为充分,修订工作势在必行。2006年4月5日,修订工程专家论证会在京召开,修订工程正式启动。该项目汇集了当前全国史学界最具声望的专家学者参与,力争通过努力,为读者提供一个体例统一、标点准确、校勘全面、阅读方便的全新升级版本,成为新世纪中国古籍整理出版的标志性成果。截至2017年,修订本已推出《史记》《南齐书》《魏书》《旧五代史》《新五代史》《辽史》等。

《大中华文库》陆续出版。这是我国历史上首次系统全面地向世界推出的外文版中国文化典籍的重大文化工程,也是弘扬中华民族优秀传统文化的基础工程。经新闻出版总署批准列入国家重大出版工程规划并得到国家财政支持。此项目由外文出版社、湖南人民出版社、中华书局、商务印书馆、人民文学出版社等17家出版社承担,截止到2009年已出版75种。胡锦涛、温家宝等国家领导人在出访时分别将《大中华文库》作为国礼赠送给有关机构。温家宝总理多次亲笔写信给参与此项工作的同志,要求“以伟大的爱国热忱,宽广的世界眼光和严谨的科学态度,锲而不舍地把这项光辉的事业进行到底”。中央《关于进一步加强和改进文化产品和服务出口工作的意见》(中办2005年20号)中明确提出要做好《大中华文库》的出版翻译工作。2014年9月国家主席习近平向斯里兰卡政府赠送了《大中华文库》汉英版100种。

《续修四库全书》由上海古籍出版社出版。这是继清修《四库全书》之后又一次全国范围内对中国古典文献进行大规模的清理与汇集,共收书5213种,分装1800册,与《四库全书》共同构筑起中华基本典籍库,1911年以前的基本典籍大体荟萃于此。

此外,由国内最顶尖团队主持的《儒藏》《子海》《蜀藏》等重大项目陆续上马并出书;地方文献整理出版也高歌猛进,《湖湘文库》《浙江文丛》《巴蜀全书》《江苏文库》《绍兴丛书》《广州大典》在近十来年陆续推出,有的已经全部出齐,有的刚刚启动,无论从地域覆盖面还是所收文献种类体量,都比此前有大幅提升。这些重大项目体现了古籍整理出版领域的生产力水平和从中央到地方的普遍重视与支持。

第二,简帛文献为代表的出土文献整理有突出表现。

随着考古发现取得的新进展,出土文献的研究、整理与出版在近十余年里成为举世瞩目的热点,一些出版社也借助简牍文献整理成果的出版成为颇具特色、活力与影响力兼具的古籍社。如举世瞩目的清华简的整理出版。2008年7月,校友赵伟国向母校清华大学捐赠了2388枚战国竹简。曾任夏商周断代工程首席科学家、专家组组长的李学勤教授评价说,“这将极大地改变中国古史研究的面貌,价值难以估计”。此后,在李学勤先生带领的团队的不懈努力下,先后六次推出考古报告。较晚加入古工委的中西书局自2010年开始陆续将这些考古报告出版,在学界引起了热烈反响。中西书局也由此取得出土文献出版的优势,2016年8月又出版了《肩水金关汉简》。

地不爱宝,近年来,继郭店简、上博简、清华简之后,简牍文献的出土和研究都取得了可喜的成绩,如2013年出土的湖南益阳汉简、四川成都老官山汉墓简牍医书,以及2015年安徽大学入藏的安大简,随着研究的深入开展,接下来出版社为学界刊行的整理成果值得期待。

此外,一些早先发掘并进行整理研究的重要出土文献,也推出了后出转精的集大成之作,如《长沙马王堆出土简帛文献集成》(中华书局),体现了学术研究的与时俱进和古籍整理出版在出土文献领域“新”之外的“深”的方面所取得的成果。

第三,档案资料的整理出版取得长足进步。

出土文献以外,档案文献的整理出版也不甘示弱,近年来陆续出版了许多极具学术价值的图书。如号称“一面墙工程”的《盛宣怀档案选编》(上海古籍出版社),又如继巴县档案、南部县衙档案、台湾淡新档案、宝坻档案、黄岩档案之后的又一次重大档案发现,被列入“中国档案文献遗产”的《龙泉司法档案选编》(中华书局),等等。

第四,数字出版受到空前重视。

近十余年中,古籍整理的数字出版越来越受到重视,研究成果较此前为丰。更为可喜的是,经过前期漫长的投入与研发,一些重要产品终于面世并取得学界的良好口碑和不俗的销售业绩。其中较有代表性的如是中华书局2014年推出的大型古籍数据库《中华经典古籍库》。

《中华经典古籍库》所收书目全部为经过整理的点校本,每本书都汇集了民国以来无数专家的研究成果。现已推出4期。值得注意的是,从第4期开始,除了中华书局的图书资源外,开始与天津古籍出版社、凤凰出版社、齐鲁书社、巴蜀书社、辽海出版社、华东师范大学出版社等多家专业古籍出版社进行合作,引入多个出版社的优秀古籍整理图书,如凤凰出版社的《册府元龟》《全元文》,巴蜀书社的《郭店楚简老子集释》《苏轼文集编年笺注》,天津古籍出版社的《辑校万历起居注》《三十国春秋辑本》,齐鲁书社的《宋代序跋全编》,辽海出版社的《八旗文经》等。而且,为了满足不同用户群体的需求,《中华经典古籍库》陆续推出了镜像版、网络版(在线版)、微信版、微信专业版等四款产品。这四款产品的功能和价格各异,充分照顾到了机构用户和个人用户的差异性需求,也可以同时满足专业学者和非专业人士各自的需求。可以说,从资源的横向聚集到纵向的梯度开发,这一产品都进行了可贵的尝试并取得可喜成果。

近十余年来古籍整理出版取得了重大成就,但在发展过程中也存在一些不足,或者说,我们仍有一些问题值得进一步思考、探索。近十余年来的古籍整理出版,主要问题可以概括为古籍整理的结构不平衡的问题越来越突出。具体表现为:

第一,整理方式的不平衡。古籍整理出版的品种数量庞大,其中大量的是简单进行资料揭示的影印项目,而点校注释的整理项目相对较少,其中高水平的经过深度整理、可以传之后世的作品数量就更少了。

第二,整理质量的不平衡。真正代表古籍整理水平的是经过深度整理的高质量的作品。整体而言,这十余年来,全国的古籍整理的整体质量水平并没有明显提升。有些出版物仓促上市,错误很多,有待修订。

第三,传承与普及的不平衡。伴随着全社会的传统文化热潮,读者对古籍普及性读物的需求在急剧上升。比较而言,古籍整理出版界的工作重点仍放在传承性整理上,专业性图书较多,面向大众的普及读物的开发显然重视不够,高水平的作者参与不多,高水平、有影响的作品出版不多。

第四,人才结构的不平衡。投身于古籍整理与出版的人数总体是增加了,但高水平、有影响的整理者,仍然不足,重要的领军人才,尤其是古籍数字化、国际化人才更显稀缺,亟须加速培养。

第五,国际化和数字化水平不平衡。虽然在国际化、数字化方面取得了相当成绩,但与其他行业、出版领域其他门类图书的出版相比,仍然很不够。

刘云山、刘延东等领导体验中华书局经典古籍库

三、新时代的新要求、新任务

2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合颁布的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。2017年10月,党的十九大胜利召开,中国特色社会主义进入了新时代。实现中华民族伟大复兴踏上了新征程。新时代新征程,对古籍整理出版工作提出了新任务、新要求。落实到古籍整理出版事业,我们认为,有以下几方面的工作,是最为重要的:

第一,基础典籍亟待填补空缺,配套完善。近十余年的工作已经为古籍整理的“摸清家底”奠定了坚实基础,《中国古籍总目》已全部出齐。在此基础上应进行基础性典籍要目的编制和深度整理本的空缺填补,新时代需要体现中华民族优秀传统文化的古代优秀典籍的权威定本,这一工作应尽快提上日程。

第二,普及需求亟待满足。近年来我们做了一些古籍整理普及化的有益尝试,如古籍办除了年度项目的申报以外,还就普及类古籍整理图书开展了专项资助。2016年9月,国家新闻出版广电总局、全国古籍整理出版规划领导小组联合下发《关于申报2016年度普及类古籍整理图书专项资助项目的通知》(新广出发[2016]65号),全国117家出版社申报项目376个,其中符合要求的项目321个,76个项目获得资助。

未来随着社会文化进步和人民精神文化品位的提升,高水平的注译类古籍整理图书的需求将会进一步扩大,古籍整理与出版于此尚大有可为。

第三,国际挑战亟待应对。在新时代如何讲好中国故事,如何向国外介绍、输出中国优秀传统文化,是一个重要任务。近十余年来我们的工作已取得一些成绩,如《大中华文库》。

而在未来,除了汉英对译以外,传统的古籍整理需要与多语种翻译、影像化相结合,这为古籍整理提出了新的要求与挑战。

第四,数字融合亟待升级。尽快突破“古籍的数字化”的局限,跟上数字革命的步伐,实现古籍整理从线下到线上、从纸质出版到全媒体出版的产业升级,利用网络技术和智能技术,为古籍整理和全社会的古籍应用提供全新的服务,探索古籍整理出版的新道路。

第五,人才培养亟待创新。除了依托高校为主体的高等教育以外,还要探索多样化、多元化的古籍整理出版人才队伍结构和培养手段,动员全社会热爱传统文化的人才投身到古籍整理工作中。

我们必须清醒地认识到,实现中华民族的伟大复兴,没有中华文化的伟大复兴,是不可想象的;实现中华文化的伟大复兴,没有中华典籍的整理与应用,是不可想象的。古籍整理是中华文化复兴的基础性事业,对于实现中华民族伟大复兴的中国梦,承担着莫大的责任。我们可以预言,新时代为古籍整理事业的发展提供了重大的机遇,也提出了严峻挑战。要实现伟大梦想,有赖于我们的不懈努力。

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1