今年6月,中共党史和中国近现代史专家、原中国史学会会长金冲及最新著作《星火的启示——革命根据地创建与发展》,由生活·读书·新知三联书店出版发行。作为“金冲及文丛”的最新著述,《星火的启示》材料新颖,细节故事生动,史论结合,是一部难得的大家小书型党史读物。日前,年届九旬的中共党史研究权威专家金冲及通过手稿形式,回复了澎湃新闻记者的独家专访。

《星火的启示》《决战》《一本书的历史》

《星火的启示——革命根据地创建与发展》,收录了金冲及历年所写的五篇集中谈论中共革命根据地的文章,分别是:《中华苏维埃共和国的历史地位》《对创建赣南闽西苏区的思考》《以全局视角看黄麻起义》《山东抗日根据地的独特历程》《游击战为主向运动战为主的转变》(还有两篇相关文章:《从迅猛兴起到跌入低谷》《较量:东北解放战争的最初阶段》,作为全书附录)全书探讨的问题从根本讲可谓一脉相承,都是在敌强我弱甚至双方力量极为悬殊的危急关头,中国共产党面对从来没有遇到过的新问题所做的摸索和实践,并逐渐找到了正确的指导方针和路线。

以书中《游击战为主向运动战为主的转变——从上党战役到平汉战役》篇为例——过往不管是史学界还是大众文艺作品,对解放战争中三大战役琢磨颇多。相反,对于战争初期敌我双方几场带有试探性的战役,则往往会一笔带过,缺乏严肃而翔实的考证与论说。金冲及开门见山,列出一系列设问:为什么在持续八年的全民族抗战刚结束不久,又会发生这样具有相当规模的军事冲突?为什么这两场冲突集中地发生在华北地区?为什么上党战役在前,平汉战役在后?晋冀鲁豫部队怎么能在很短时间内实现由游击战为主到运动战为主的战略性转变?蒋介石对这两次战役的态度有没有微妙的差别?这两次战役的结果,对此后产生怎样的影响?

接下来,作者首先点出战争责任:蒋介石在日本投降后,一面立刻命令日伪军不能向一直包围着他们的八路军、新四军投降,只能“待国军到达”,同时电令八路军,“就原地驻防待命,勿再擅自移动”。针锋相对,毛泽东提出:“桃子该由谁来摘?这要问桃树是谁栽的,谁挑水浇的。”继而提出他常讲的,“人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人”。战争迫在眉睫,对解放军来说,最重要也最艰巨的任务是要在短时间内“实现由抗战时期以山地游击战为主向新历史条件下以运动战为主的转变”。

1945年9月10日发起的上党战役,不出10天便奠定胜果。金冲及在文中有意引用“敌方”徐永昌当时日记的记录,“盖(阎锡山部)三分之一力量已为共军摧毁矣”。从而点出,“山西敌我双方力量对比就此发生巨大变化”。而发生在当年10月、11月间的平汉战役,则是蒋介石一方面依仗美援做“空中军队调动”,同时也加紧展开对华北铁路线的争夺,居中的平汉铁路便是重中之重。平汉战役,解放军面对的对手是原西北军,战斗力比晋军强悍许多,依旧取得胜利。作者在分析战果时特地点出,“溃散时俘虏敌军人数是战斗中毙伤者的近六倍,反映出这次战役并没有经过激烈拼杀的特点”。作为解放战争初期的两场大捷,早已显现出人心向背的历史大势,“从平汉战役结束到1949年全国解放,国民党军队再也没有向北跨过邯郸一步,平汉铁路始终没有被打通,国民党在华北的局势江河日下……”

“于不疑处有疑,方是进矣。”提出问题并给予完满的论说,显现出金冲及作为史学大家的功力与风范,这在凡八卷本的“金冲及文丛”中,可谓比比皆是。

“金冲及文丛”还包括《生死关头:中国共产党的道路抉择》《联合与斗争:毛泽东、蒋介石和抗战中的国共关系》《转折年代:中国·1947》《第二条战线:论解放战争时期的学生运动》《决战:毛泽东、蒋介石是如何应对三大战役的(增订版)》《向开国领袖学习工作方法》,目前已全部出齐,后续还有新的品种。

回到《星火的启示——革命根据地创建与发展》一书前言部分,金冲及为书名溯源,先就提到那句光辉熠熠的著名论断:“星星之火,可以燎原。”他评论说,“他(毛泽东)充满自信又十分谨慎,不仅具体地指出这种判断的根据所在,而且说的是‘可以燎原’,而不是‘必将燎原’。‘可以’是指可能。要把可能转化为现实,需要一定的条件,其中最重要的是主观指导必须符合客观实际。”他就此写道,“中国共产党和人民军队就是这样一步一步走过来的。”

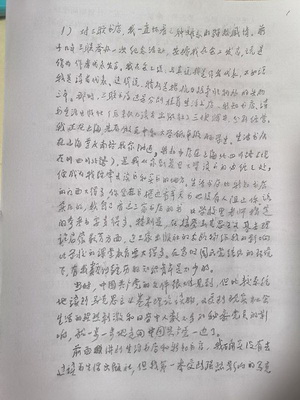

“一步一步”,也是今次金冲及接受澎湃新闻专访,回复手稿中高频出现的语汇——不积跬步,无以至千里。恐怕这也正是他研究党史、近现代史,能取得如此成就的原因。特别需要提及的是,文丛责编告诉澎湃新闻,先生于月初不慎摔伤左腕,“现在左胳膊打着绷带一直吊着,完全靠右手一只手来完成答题”。饶是如此,在记者收到满满当当的8页手稿上,可以看出他写了一遍,至少又修改一遍,手掌反复附着纸面,将部分铅笔字迹擦出了晕痕。

金冲及回复澎湃新闻记者提问手稿

“写作时,我带着这样一份感情”

澎湃新闻:

你在2010年接受三联书店聘请,担任书店首席专家。上溯过往,据说1947年秋你在复旦大学史地系就读时,就常去生活书店的“读者之家”看书,通过阅读邹韬奋、艾思奇、胡绳、华岗等学者的著述初步了解到马克思主义思想和理论。能否稍作回顾?

金冲及:

对三联书店我一直怀着一种难忘的强烈感情。2012年,三联举办80周年纪念活动,安排我在会上作为作者代表发言。我在会上说与其说我是作者代表,不如说我是读者代表。这得说,特别是指抗日战争胜利后的头两三年,那时三联书店还是分别挂着生活书店、新知书店和读书生活出版社(后来改为读书出版社)三块牌子分别经营。

我生在上海,先后做高中和大学低年级的学生,生活书店在上海重庆南路我家附近,新知书店在上海北四川路上(现在的四川北路),是我从家到复旦大学读书的必经之处,便成为我经常去读书和买书的地方。生活书店比新知书店的门面大得多,你坐在书柜边看半天书也没人阻止你。说实在的,我自己看这三家书店的书比学校里老师指定的参考书要多得多。特别是在接受马克思主义基本理论启蒙教育方面。这三家出版社的出版物给我的影响,比学校的课堂教育要大得多。在当时国民党统治的环境下,有我类似的经历的知识青年是不少的。当时,中国共产党的文件很难见到,但比较系统地读到马克思主义基本理论读物,又受到现实社会生活的强烈刺激和日常中为数不多秘密党员的影响,就一步一步地走向中国共产党一边了。

前面讲到生活书店和新知书店,我确实没有去过读书生活出版社,但我第一本受到强烈影响的马克思主义读物就是由它们出版的艾思奇的《大众哲学》,这本书当然有不足的地方,但它的基本哲学观点明确、系统,生动活泼。我读它时是1946年,一些基本观点和生动事例至今难忘,真是很好的入门书。他们出版的还有王亚南、郭大力翻译的《资本论》,我也读了,但当时还看不懂。生活书店和新知书店出的书,看得就更多了。光是看生活书店的“青年自学丛书”,就将知识面大大扩大了。记得有华岗的《社会发展史纲》,胡绳的《辩证法唯物论入门》,钱亦石的《中国怎样变成半殖民地》。新知书店的“新知丛书”又向前跨进了一步,记得有薛幕桥的《政治经济学》,许涤新的《现代中国经济教程》,翦伯赞的《历史哲学教程》,等等。范文澜主编的《中国通史简编》也是那时读的,还有一本署名“武波”的《中国近代史》,读后觉得耳目一新,解放后才知道那是范文澜写的,“文”和“武”、“波”和“澜”正好相连,作为暗示那时的社会环境下只能用化名出版。至于邹韬奋的作品在知识青年中的影响大极了,看的人极多,我记得看过多遍的有《经历》《患难余生记》《抗战以来》《对反民主的抗争》。

总之,那时正是自己年轻,渴求新知识的起步时期,一步一步由浅入深地读这些书,在头脑中刻下的印记可以说是根深蒂固,受益终身。所以谈不上我对三联有过什么贡献,只能说三联对我这样在国民党统治区长大的知识青年的成长起到怎样的作用。

澎湃新闻:

也是在这一时期,你接触到《中国革命和中国共产党》油印本。毛泽东在这部论著第二章中谈道:“中国革命有可能在农村建立根据地,走农村包围城市、最后夺取全国政权的道路。”你出生、成长在远东曾经最大的都市上海,上海也是中国共产党的诞生地,彼时你怎么看待这个论断?而在随后岁月中,如何对这一论断保持持续研究与思索,从而在九十岁时,推出这本《星火的启示——革命根据地创建与发展》?

金冲及:

我第一次读到毛泽东的《中国革命和中国共产党》是在1948年的上半年。以前,我是看到国民党政府的种种倒行逆施,常常觉得义愤填膺。但是看到的以及引发的义愤,还只是出于周围一件一件的具体事情,并没有全局的深刻的认识,这样的认识一时再激烈也未必可靠。一读毛泽东的这篇文章,眼前的种种现象顿时变得井井有条,包括中国的社会状态,有哪些不同的社会力量、革命的任务、怎样取得革命的成功、共产党的主张等都说得清清楚楚。这就和一时的义愤和感情冲动不一样了。我就是在这前后参加处于地下状态的中国共产党的。

你讲的农村和城市问题。农民占当时中国人口的百分之八十,遭受着极端深重的压迫和苦难,如果不是深入到中国社会底层,把广大农民充分发动、组织和武装起来,是不可能取得革命胜利的。但是,当年的农民是多数的小生产者,文化相对落后,缺乏足够的远见和组织纪律性,所以单纯的农民战争,尽管作出无数英雄创举,最后总是失败,抱终天之恨。中国共产党诞生在同现代的社会大生产相联系、有着高度组织纪律性的工业大城市,而后又深入农村,结成工农联盟,才能取得革命的胜利,缺了哪一方面都不行。当然我在你所说的“彼时”还没有这样的认识,而是入党后在实践中一步一步认识到的。

至于农村革命根据地,我没有较多时间在那里生活过。解放前,在复旦的同学中常爱唱一首歌:“山那边呀好地方,一片稻田黄又黄,大家齐心来种田呀,没人为你当牛羊。”歌词的含义不言自明,令人向往。但我失去了两次机会:一次是1947年8月,国民党特种刑事法庭以“扰乱治安,危害民国”的罪名对我通缉。党组织本来决定将我撤到淮南解放区,但那时要撤出的人多,而我在上海藏匿的条件较多,就先放后一点。不久淮海战役开始,就决定不走了。另一次是1951年,复旦大学师生到皖北五河县参加土改,大队长是历史系主任周予同教授,全系同学几乎都去了,那时复旦还没有党委,只有一个以地下党学生组织的党总支,我由于担任校团委书记,又被留下了。因为一直没有去老根据地的遗憾,总想多了解一点党在农村革命根据地是怎样成长发展的。这种心愿和关怀,可以说是我在90岁时会写出《星火的启示——革命根据地创建与发展》这本书来的原因之一。写的时候,也带着这样一份感情。

1986年,中央党史工作领导小组组长杨尚昆与金冲及(左),摄于毛家湾。

“你们打得越好,我越安全,谈得越好”

澎湃新闻:

《星火的启示》,收录第一篇文章是《中华苏维埃共和国的历史地位》,我注意到这篇文章发表背景是在1999年,中华人民共和国诞生五十周年之际。于新的历史坐标下,回望当年建都瑞金的中华苏维埃共和国,你有哪些感怀与发现?比如,你在书中写道:“苏维埃政权不是资本主义的崇拜者。”“应该在苏维埃法律范围之内,尽量鼓励私人资本家的投资,使苏区资本更加活跃。”中华苏维埃共和国对私人经济的很多规定,对当下社会发展有哪些启迪?

还是就《中华苏维埃共和国的历史地位》一文,你从国体、政体、经济构成、阶级分析以及社会改革五个维度将两者做比较分析,得出“不能以后者(左倾错误)而连带地否定前者(苏维埃政权的成立)”“苏维埃政共和国的历史功绩是第一位的,错误是第二位的”。

金冲及:

这篇文章是二十多年前一篇讲话的记录。本来我并没有打算写这么一篇东西。只是江西要在瑞金开一次中华苏维埃共和国的历史地位的研讨会。我去开会看到了,并摘录了一些原始资料。那时,不少人把这个“共和国”看成“左倾机会主义”的产物。我看了这些资料后觉得不能这样说,尽管它有一些不尽正确的地方,但在当时那样艰难的历史条件下,就对长远的、带了根本性的问题,作出这样明确而具体的判断,确实有很强烈的革命信念和很大的创造性,是了不起的。我当时并没有写成论文,只是在会上作了个发言。后来《江西日报》把他们所作的记录整理后在报上发表。我稍作修改后又在《党的文献》上也刊登了。以后,没有再研究这个问题,谈不上有多少新的认识。这次,三联书店愿意出一本我论述革命根据地的集子,这多少有一些提纲挈领的议论,又有些论战性,就把它找出来列为这本小书的第一篇文章。

你提的这个问题,倒是引起一点感想:历史现象通常是复杂的,是由若干未必相同的侧面组成的,需要作具体分析,常常不能说好就百分之百的好,说不好就百分之百的不好,当然这需要区别什么是主要的,什么是次要的,要恰如其分。这里使人想起毛泽东对孙中山的一段评论:“像很多站在正面指导时代潮流的伟大历史人物大都有他们的缺点一样,孙先生也有他的缺点方面。这是要从历史条件加以分析,使人理解,不可以苛求于前人的。”这才是历史辩证法告诉我们的分析复杂问题的正确方法。以后,听说中央不少部门都到瑞金去“寻根”,这也是对待历史的正确态度,尽管它并不意味着今天还要照当年的做法去办,路是一步一步走过来的。

澎湃新闻:

《星火的启示》中《游击战为主向运动战为主的转变》一文,你谈到了上党战役和平汉战役两场解放战争的序曲。我注意到几乎在这两场战役同一时期,国共举行重庆谈判并签订了《双十协定》,给中国人民带来了和平、民主、团结的希望和曙光。是否可以将这两场战役视为谈判桌下两方“掰手腕”的较量?

金冲及:

你把上党战役、平汉战役同重庆谈判联系起来,统一起来考察,我认为是正确的。毛泽东正是这样看的,他在去重庆的前三天,8月25日对刘伯承、邓小平说:“我们的口号是和平、民主、团结,首先立足于争取和平,避免内战。我们提出的条件中,承认解放区和军队是最中心的一条,中间可能经过打打谈谈的情况,逼他承认这些条件。今后我们要向日本占领地进军,扩大解放区,取得我们在谈判中的有利地位。你们回到前方去,放手打就是了,不要担心我在重庆的安全问题。你们打得越好,我越安全,谈得越好,别的法子是没有的。”

毛泽东为什么这样说?他心中是很有数的:抗日战争胜利了,蒋介石一心就是要用武力在不长的时间内消灭共产党,但他一时还没有准备好,国际环境和国内人心还不利于他马上动手大打,他的进攻是要尽可能地压缩解放军的根据地,也可以试探解放军的战斗力,动用的军队在上党战役中是晋军,平汉战役中是西北军。打得顺利就得寸进尺,尽量扩大战果;打得不利,就牺牲一些地方部队,适可而止。所以毛泽东说:“你们回到前方去,放手打就是了,不要担心我在重庆的安全问题。你们打得越好,我越安全,谈得越好,别的法子是没有的。”比一下就可以看出双方一交手,确实高下立见。

对解放军来说,这两次战役还有一个重要意义:在抗日战争期间,八路军、新四军主要是分散的游击战,上党战役中把原来分散的游击部队集中起来打规模较大的运动战。这一仗打赢了,部队的战斗力就跨上了一个新台阶,到平汉战役时打运动战就取得更大成果。这对解放军适应新的形势,转到以运动战为主便更有把握了。解放军的战斗力就是这样一步一步提高的。

1991年《中国共产党的七十年》编写组部分成员,左起龚育之、金冲及、胡绳、郑惠,摄于京西玉泉山。

“以对中国大多数人的利益得失作为衡量是非的尺度”

澎湃新闻:

《决战:毛泽东、蒋介石是如何应对三大战役的(增订版)》一书,引用了蒋介石日记、蒋纬国写的传记,以及何应钦侍从参谋汪敬煦和参谋长萧毅肃儿子的回忆等材料,使双方的对垒与角逐更加丰满、翔实起来。在当下历史写作中,我们如何择选“敌对”一方的史料信息,如何做到立场坚定与信史追求的统一,你有哪些体会和心得?

金冲及:

在研究党史、军史时,尽可能收集和研究敌对一方的史料信息,不仅是重要的,也是必要的。《孙子兵法》说“知己知彼,百战不殆”,只知己而不知彼,打起仗来没有不失败的。历史上的“左”倾或“右”倾往往就是这样来的。即便是研究写作者,也要“知己知彼”,才能较多地了解事情的复杂性,作出比较符合实际的判断。梁启超讲过,有如门缝里看人打架,只看到其中的一方忽而进忽而退,或者就地打个滚,看不见对方怎么动的,看完了还不会真正懂得这场较量是怎么进行的。所以,台北出版的有关这方面的资料集、个人文集、日记、访问记录、影印刊物、年谱、专题文集等,我大约有几百册,比较熟悉。

如何做到立场坚定与信史追求的统一,首先得要坚持实事求是的原则,以对中国大多数人的利益得失作为衡量是非的尺度,来作分析和比较。至于能不能做好,相当程度上取决于作者的立场、研究能力和水平了,并没有什么现成的公式可以搬用。

澎湃新闻:

我注意到你个人喜好看电影,同时也曾担任电影故事片《周恩来》、电视连续剧《长征》《延安颂》等的总顾问。将“重大革命历史题材”搬上银幕或荧幕,在你看来其间有哪些需要注意的问题?

金冲及:

我其实是喜欢看电影和小说等文学作品的,解放前的苏联小说《钢铁是怎样炼成的》《青年近卫军》等,给了我很深的印象,有些名言一直还能背诵。鲁迅的《狂人日记》《阿Q正传》等,给了我很大教育。但一个人拥有的时间是个常数,在这方面多花多少时间,在另一方面就得少花些时间,在当时各方面工作都十分繁重的情况下,就只能权衡轻重,有些自己虽爱好的事也只能割爱。

既然这样,为什么我还当了不少电影和电视连续剧的顾问。因为我辛辛苦苦写的书,看的人毕竟有限,而看电影和电视剧的观众就要多得多,所以我有时愿意当一些片子的顾问。但“术业有专攻”,在这方面花的时间毕竟要少得多。对重大革命历史题材的电影和电视连续剧有一个历史真实和艺术真实的关系问题。我赞成王朝柱(《长征》获得第20届中国电视金鹰奖最佳编剧奖)所说的“大事不虚,小事不拘”。当然,什么是大事,什么是小事,需要慎重分辨。虚构也要是当时可能发生的,服从全剧主题需要的,不能随心所欲地胡编乱造。

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团有限公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团有限公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1