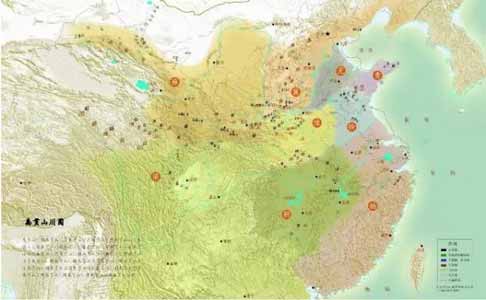

《禹贡》山川形势图 资料图

近日,北京大学的李零教授把他对中国的思考结集为《我们的中国》,已由三联书店出版。在该书第一册《茫茫禹迹》的“自序”中,他这样说:“我这一辈子,从二十来岁到现在,竭四十年之力,全是为了研究中国。什么是中国?这是本书的主题。”为此,李教授实地考察了很多历史遗迹,正所谓“读万卷书,行万里路”。这次,趁李教授来上海参加新书发布活动之际,我们请他谈一谈如何认识我们既熟悉又陌生的中国。

澎湃新闻:近年来国内外学术界关于“中国”的讨论很多,“什么是中国”好像不再习以为常,对“中国”的认识似乎正在“去熟悉化”,您如何看待这些论述?

李零:昨天在复旦大学演讲,有人请饭,在座的朋友问,为什么我用《我们的中国》作这套书的书名。有位汉学家在场,我还没来得及回答,他就抢着说,说这个题目让他非常反感,好像我把他排除在外,是个分裂世界的人。其实,谁也没有禁止他从他的角度研究中国,也没有谁不让他加入“我们”。我跟他说,你可以从你的角度讲“我们”,我可以从我的角度讲“我们”,凭什么我就不能讲“我们的中国”。有些汉学家特别喜欢讲“不分彼此”,不分彼此是你跟他不分彼此,他跟你抬杠,且在那儿掰哧呢。

我这套书,全书开头的题辞是闻一多的诗,诗中有一句“咱们的中国”。这话有人听了可能不舒服,说我是“民族主义者”。1840到1949年,中国血流成河,泪流成河,备尝屈辱,我不认为闻一多讲错了什么。现在,中国从任人宰割到独立统一,从被围、突围到入围,确实有很大变化,是不是因此我们就不能讲“我们的中国”了,一讲“我们的中国”就很丢脸,我不这么认为。

前几年,三联出过我的《我们的经典》。这套书是跟那套书配套。我写这两套书,主要是从正面讲中国。我用“我们”是为了表示我和与我同道者的学术立场和学术见解,有别于当下流行思潮(传统文化热和尊孔读经热)的看法。我的讨论跟汉学家没多大关系,跟周边国家怎么看中国没多大关系。要说有关系,也顶多是捎带脚,敲打了几下“解构永恒中国”说。

多少年来,我一直用中文写作,一点儿不脸红。不但不脸红,还把锻炼辞章寻找最合适的表达方式当作一种追求。我是用我熟悉的语言讲我熟悉的事,中文最合适。“去熟悉化”,这不是我的选择。我的预期读者是中国读者,我并不在乎汉学家的感受,谁听了高兴,谁听了不高兴。

澎湃新闻:说到“民族主义者”,那该如何理解民族主义?

李零:民族主义(nationalism)是个西方口头禅,右派讲,左派也讲,专门用来教训尚未归化或不听话的国家,咱们的同胞多半听不懂。

民族主义的民族是nation。这个词并不是中文常说的民族。中文常说的民族,现在叫ethnicgroup,nation是作为国家认同的民族。比如美国,它是个移民国家。移民来自五湖四海,只要入了美国籍,就是美国人。国籍(nationality)就是体现nation的概念。我们中国也一样呀,五十六个民族住在一起,都叫中国人。中国人的意思也是个国籍概念。

欧洲所谓国,本来很小。申根国家是SchengenStates。一个state,也就我国一省之大,或者还不如。美国的国大,UnitedStates也是用state拼凑。他们说的现代国家是nation,nation的意思本来是族,跟在哪儿出生有关,跟native有关,state才是地缘概念的国。

欧洲喜欢讲自治。再大的国也是用小国拼凑。这个传统不仅对欧洲有影响,对它的殖民地有影响,就连无政府主义和马克思主义也受它影响。马克思说共产主义是“自由人的联合体”,列宁讲“民族自决权”,都有这个传统的影子。

民族主义怎么从一个现代国家的概念变成骂人话,这个帽子戏法怎么玩,说起来挺绕。欧洲走出中世纪,步入现代,大约只有五百年,早先一盘散沙,根本没几个像样的国家。他们的现代国家,主要出现于三十年战争之后,很多国家都是打出来的,反复打,反复重组,并非自觉自愿。

上个世纪有两次世界大战,一战后有所谓“英国和平”,二战后有所谓“美国和平”,所谓国际秩序,全是打出来的。

本尼迪克特·安德森有“想象的共同体”说,很有名。此说如指欧洲创建现代国家,试图把种族、宗教、语言、文化不同的族群打乱重组,构建所谓单一民族国家(nation-state),倒是挺合适,或指殖民时代,他们在亚非拉划分势力范围,对当地族群打乱重组,因而至今种族、宗教冲突不断的地区,也行。可是这顶帽子为什么一定要扣在别人头上,而不是自己头上呢?原因很简单。他们说,我们是过来人。我们跟你们不一样,我们是民主国家,民主国家不再战,你们要想挑战国际秩序,自己玩一套,那绝对不行。因为这个过程一定会导致专制,一定会导致种族大屠杀,谁也别拦,我们一定要进行人道主义干涉。

美国最爱讲爱国主义,爱国的国就是nation。他们有《爱国者法案》,就连导弹都叫爱国者。亨廷顿讲文明冲突,文明分三六九等。他们的国是好国,可以爱;你们的国是坏国,不许爱。关键在这里。

现代民族国家是打出来的,国际秩序也是打出来的。

澎湃新闻:您在书中提到,西方汉学家试图“解构永恒中国”,解构的前提是建构,那中国是建构出来的吗?

李零:在这套书里,我想强调,中国是个历史过程,中国是个文明漩涡。它的前与后,既有连续,也有断裂,几千年的历史,不是一成不变;他的内与外,既有辐辏,也有辐射,中心四裔,互为主客,也不是铁板一块。研究细化,可以,但不能闹到“白马非马”。中国是个实实在在的历史过程和地理概念,并非什么人所能虚构。近代中国也一样。

“解构永恒中国”说的前提是,我们这个中国,不仅历史上是虚构,就连1911年后和1949年后的中国也是“想象的共同体”。你说的“建构”,其实是指虚构。

澎湃新闻:现在史学界多提倡全球史和区域史,会把中国放到东亚里进行论述,这种研究方法是否会遮蔽了中国的特殊性,或者该问的是,中国是特殊的吗?

李零:中国当然是亚洲史的一部分,中国当然是世界史的一部分。但我并不同意,我们的研究是汉学的一部分,我们跟汉学的关系是领导和被领导的关系。

当年,法国汉学开设汉、满、蒙三语讲座,王国维说,中国大学也应开设类似讲座。法国汉学研究中国,与西域探险有关。当时,蒙元史的研究、西北史地的研究在中国是显学。因为有五大发现,中法学者有共同兴趣和共同话题。

美国的研究不一样。二战,美国血战太平洋,对东亚非常重视。战后的ChineseStudies主要是配合美国的战略研究。它是把中国、朝鲜和日本绑在一块儿研究。这是大的区域研究,小的区域研究,是把中国切开来研究。

这是“解构永恒中国”说的真正背景。

1999年,为纪念五大发现,我写过一篇文章,《入山与出塞》,后来扩充为一本书。我特别推崇沙畹和沙畹的三大弟子。我说,西方同行喜欢从外面看中国,是我们的另一只眼睛。我说的“出塞”就是讲跳出中国看中国。

法国汉学讲中国,冯承钧做过翻译,西域是一方面,南海是一方面。这正是我讲的两个半月形传播带,以及今天讲的一带一路。

世界,欧亚大陆像个菱形大方块,中国位于它的东南。北回归线的干旱带从北非拐到西亚,拐到中亚(现在也叫内亚),拐到中国的西北,农牧互动主要是沿这条线,我们的两大板块,西北与东南互动,只是一个局部。

宋以来,这两边的互动超过以往。俄罗斯和中国的疆域都是蒙元帝国的历史遗产。明清和民国都是继承这个遗产。这不是局促一隅的问题,而是世界性的问题。

今天,我们身处后冷战时代。后冷战是冷战的沿续,海洋包围大陆的故事仍在继续,这也是世界性的问题。

中国历史从来都不孤立,一直是世界历史的重头戏。

张光直教授说,中国对校正世界历史很重要。研究中国,说到底,是为世界历史做贡献。

澎湃新闻:近代以来,世界上的其他帝国大都崩溃了,但中国大体上保留了原来的疆域,有观点认为中国没有完成转型,您怎么看?

李零:你提到的观点是以nation作标尺衡量近代中国,认为中国没有完全按照西方的路径完成empiretonation的转变过程。

不合标准,关键是没有解体。

这里有两个问题应当澄清。

第一,帝国的概念,现在很邪恶,但讲国家形态演进,帝国肯定在高端。帝国除了专制,还有世界化的一面,社会高度复杂化和管理高度精细化的一面。古典作家说,希腊代表文明,波斯代表野蛮,小必民主,大必专制,这是一种由来已久的偏见。希腊本身的历史就是反证。事实上,希罗多德是波斯公民,希腊文化最发达的地区在小亚细亚,即波斯一边。他笔下的希波战争,很像火烧赤壁的故事,听众把眼泪撒给希腊,但波斯远比希腊强大。希腊城邦,结盟称霸,最后归宿是马其顿帝国。马其顿帝国恰恰是模仿波斯的统治方式。

第二,西方也有过大帝国,马其顿帝国、罗马帝国,他们也引为骄傲。但这些都是昔日的辉煌。罗马帝国解体后,欧洲只有宗教大一统,没有国家大一统。欧洲统一是个梦,拿破仑的梦失败了,希特勒的梦失败了,欧盟的梦也还是个梦。他们自己不统一吧,也绝不让别人统一。世界各大文明的遗产,本来都是大帝国,莫卧儿帝国被英国干掉了,奥斯曼帝国被协约国干掉了,只有俄罗斯帝国和大清帝国是两个例外,它们是被革命干掉的。汤因比说,两次大战后,世界只剩两个“红色帝国”,俄罗斯和中国。这两个国家,推翻帝制,走向共和,为什么会被说成是“伪装的现代国家”呢,我看关键还不在保留“疆域”,更重要的是它还保留“红色”。

明年是十月革命一百周年,这一百年,“革命”始终是围剿对象。

澎湃新闻:前些年对《清帝逊位诏书》的热议,似乎也是看重它有助于保留完整的疆域。

李零:这可能跟中国传统也有关。欧洲革命,往往杀国王,中国不同。虽然先有武昌起义,但最后是南北妥协,这可能跟南北力量的对比也有关。

澎湃新闻:除了疆域,在时间上选取中国的起点也充满争论,您是如何考虑的?

李零:考古学家是研究大历史的学者,什么问题都喜欢往上追。我是从社科院考古所出来的。考古所分三个研究室,新石器为一室,商周为二室,秦汉以下为三室,宋元明清只是三室的尾巴。没有人拿宋代当中国的头。

现在,考古学家从殷墟往前追,越追越远。殷墟之前有二里岗,二里岗之前有二里头,二里头之前有龙山,龙山之前有庙底沟,这些当然是早期中国的背景,但早期背景可以无限往前追,不一定就是“最早的中国”。

中国讲“先秦”,西方讲“先汉”(Pre-Han),都是历史时期的概念。这两个词都是泛指前帝国时期,并不包括新石器时代。“早期中国”(EarlyChina)也是如此。

二里岗,谁都承认高度发达,完全够得上一个复杂社会的标准。但二里头,争论就比较大。有人主张部分是夏、部分是商,有人主张完全是夏,有人主张完全是商。不过,大家有一个共识,相比于二里岗和殷墟,二里头文化在直观印象上好像没有“王者气象”,这跟我们心目中的夏好像有冲突。

古人追溯历史,为什么特别看重三代?而且一定要把夏放在三代之首。这是个地理问题,是个文明中心的问题。

我讲“三纵一横”,三个大十字叠加,商的中心本来在郑州,周的中心本来在西安(丰镐,也叫宗周),夏的二里头遗址、商的尸乡沟遗址和周的洛邑遗址才是天下之中。夏的意义在这里。它是夏、商、周共同的“中”。

《禹贡》借大禹治水讲故事,故事中的朝贡体系是以冀州为中心,东西都是往山西送。山西是处于“中”。商从东征服夏,周从西征服商,都是围绕这个“中”。

马克思说,劫掠的前提是要有可以劫掠的东西。夏地是个四战之地,就是个谁都想去夺取的地方。

我们讨论“最早的中国”,恐怕要注意两个基本前提。第一,要有“国”的出现。比如新石器时代,如果连国家都没有,当然也就无所谓“中国”。第二,即使有了“国”,还要有“中”的形成。如果没有一个文明中心,对周边形成强大的吸引力,吸引他们加入其中,构成后世中国的核心地区,同样也无所谓“中国”。夏就是扮演这个“中”。“中国”是国中之国,周围有“四国”。“国”,古文字同域,中国即域中,是个有中心城市的区域。“四国”分东南西北。东国、南国、西国、北国都是复数的国,每个方向不止一国。比如汉代的“西域”,其实就是“西国”,西域号称三十六国,就不止一个国。

我们说的核心地区大体就是《禹贡》九州描述的范围。这个范围不仅是西周的底色,也是秦汉疆域的主体。《禹贡》九州是“夏商周三分归一统”的地理视野,一头一尾都装在西周的筐子里。

“中国”这个词,目前所见,无论传世文献还是西周铭文,都是西周词汇。

澎湃新闻:下面想请您谈谈您行走中国的一些内容。比如谈到中国,我们都会想起一些名山大川,历代帝王也都会去祭祀,这种整个民族的历史记忆是如何形成和传承的?

李零:秦统一天下之前,各国有各国的神山,各族有各族的老祖宗。如果按当时的传统,非其族类的鬼神不应该祭祀,那样的话,孔子的周公之梦恐怕就做不成了。秦汉大一统,特点是各国的神山,各国的老祖宗,全都放在一块儿祭。其实这个想法,秦统一之前就有。思想是走在行动之前。

秦统一后,帝王要巡狩封禅,就像狮子在自己的领地里巡游。秦汉以来,改朝换代,帝王往往巡视长城沿线、大河上下、大江南北,走到哪儿都要立个标志。修祠立庙,就是立标志。少数民族入主中原,以少数统治多数,更重视这件事。

古代帝王巡行天下,用什么作地标?我在这本书里考察过岳镇海渎。岳镇海渎配九州,就是天下的地标。五岳五镇,这十大名山并不是《国家地理》评选出的最漂亮的山,而是代表东南西北中。海也被分成东南西北四海。江、河、淮、济这四条大河,都是独流入海的大河,古人叫四渎。历代帝王巡行天下,他们立了十八个庙。这十八个庙,只要能找到的,我都跑过。

唐代铜镜。上面有“天地成,日月明。五岳灵,四渎清。十二精,八卦贞。富贵盈,子孙宁。皆贤英,福禄并”的铭文。古人用五岳、五镇、四海、四渎作为地理标志。

澎湃新闻:现在重走各种路很热门,以您的行走经验来看,如何才能使行走更有意义?

李零:阅读中国、行走中国,两方面是相得益彰。现在逛书店,我已经没有耐心一本本找,经常是一进门,直奔目标。我不会毫无目的地看、毫无目的地找。行走也一样,不能毫无目标。行走之前,先要做功课。其实,即使目标明确,查过地图翻过书,回来也还会发现错过了一些东西,不做功课怎么行。更何况,你还得规划路线吧。

澎湃新闻:据说,现在文物遗址受到不少破坏,盗墓和非法文物交易也非常猖獗,您在旅途中看到的情况是怎样的?

李零:空前浩劫。现在好多人喜欢讲“文革”如何破坏文物。“文革”,群众无知,破四旧,确实烧了一些书,毁了一些庙,但当时几乎没有盗墓,也没有文物买卖。1972年底,毛主席号召“深挖洞”,各地挖防空洞,修战备工事,有很多考古发现。很多墓是考古学家和工农兵大会战,特别是请解放军协助。这些考古发掘至今仍是里程碑(如满城汉墓、银雀山汉墓、马王堆汉墓)。

现在,地毯式的盗墓和肆无忌惮的文物买卖,主要是让钱闹的,让全民鉴宝热闹的,让所谓“文化投资”闹的。据说,这是为了“提高全民的文化素质”。姚明有个电视广告,“没有买卖,就没有杀害”,那是讲保护动物。我看,我们还需要另一条广告,“没有买卖,就没有盗墓,文物和动物同样值得保护”。

另外,我想补充一句,现在讲环境保护,不光要保护绿水青山,还要保护历史性的文化景观。现在,凤鸣岐山的岐山正在被做成一袋袋水泥,秦皇汉武登临的三山岛,因为开采黄金,已经被挖掉一半。这些东西都没了,光剩《三字经》《弟子规》,你还讲什么传统文化?

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1