杨绛先生在她105岁的时候,平静地走了。根据她生前遗愿,后事从简,没有开追悼会,也没有告别仪式,最后送别她的只有极少数戚友。杨先生一生为人低调,不慕荣利,喜欢安静。后事的安排,体现了她一贯的行事风格。

尽管杨先生和她的戚友们刻意保持低调,但她去世的消息传出后,媒体还是做了铺天盖地的报道。也有记者打电话来要我谈谈与先生的交往,我都婉拒了。我想把对她的纪念珍藏在心里。同时在她的去世成为媒体热点、记者们四处捕捉新闻的时候,我也不愿意跟风而上,冒充知己。

和杨先生相识,是沾了我所在的出版社的光。

他们夫妇都是我社的重要作者,平日里免不了要打交道。大概2000年前后,我刚参加工作不久,钱先生的《宋诗选注》重印出版,责编弥松颐先生要给杨先生送书,问我有没有兴趣一起去见见。我当然乐意去,只是心里有些忐忑,怕在老人面前说话露怯,所以见面的时候略微有些紧张。那天具体谈了些什么,如今都记不清了,印象中聊得还算愉快。话题似乎一直围绕着钱先生和他的学术,中间好像也问过我一些问题。杨先生大概觉得我还不算很外行,后来提出说有个东西要给我们看看。说完就从里屋抱出一本手工装订的大厚册子,封面题签写着“复堂师友手札菁华”的字样。册子里贴的全是晚清著名学者和词人谭献的友朋书信,其中很多作者都是政界显要或文化名流。老人说这原本是她公公的藏品,后来给了钱锺书先生。这批东西共有八大册,拿给我看的只是第一册,其中包含着有关晚清社会各个方面的丰富信息。我想它们如果能被整理出版,对于研究晚清社会和学术文化都有重要意义。于是试探着向杨先生提出了出版的建议,她说将来可以考虑,还答应会交由我们出版。

那次见面以后,转眼三年多过去了,我无缘再去登门拜访,出版《复堂师友手札菁华》的事也没什么进展。虽然不好继续追问,心里却始终不能放弃。

一次去看望吴学昭老师,听说杨先生已准备将一些文物捐赠给国家博物馆,我立刻想到了这批东西。我的态度是,文物交给国家固然是最理想的归宿,但考虑到大陆博物馆与图书馆的普遍做法,捐赠的文物和图书一旦入库,往往侯门一入深似海,很难重见天日,其所承载的文献价值与文化价值也会因之埋没,有负捐赠者的初心。所以我主张在把文物交给国家的时候,应考虑把文化留给大众。吴老师性格豪爽,有极强的文化责任心,对我的观点表示支持。她也认为对于珍贵的纸本文献,出版是最好的保护,所以慨然答应帮我促成此事。有了她的帮助,这件事很快就定下来了。

就具体操作的问题,杨先生特意约我上门谈了一次。这次见面谈得很轻松,主要就该书的出版提了两点要求。一是为了文物安全考虑,她希望我们制版时能到她家里来扫描,免得把原件带出去发生丢失或损坏。二是她不要求我们付任何报酬,只希望将来出版时,书的定价不要太高,好让更多的人购买使用。这都是合情合理的建议,而不要底本费则是对我们的最大支持,令我既意外又感动。

我们商定扫描工作只让一个技术人员来操作,免得人多给老人的生活带来不便。但杨先生希望我能每天陪在那儿,以便有问题随时交流。她还客气地说,如果只有你,午饭就在我这吃,但有个工作人员,我就不留你了。我笑说若要吃饭,就是给头上脸了,她听了大乐。

这一次,我们就这批书札有了较多的交流。它们其实原是谭献的家藏。1911年春,袁昶夫人六十大寿,谭献之子谭紫镏托当时的无锡图书馆馆长徐彦宽介绍,请钱基博先生为撰寿序。钱先生序成而不受润笔,谭氏即以这批书札相酬。书信涉及作者一百多人,近五百余通。钱基博先生对之做过精心整理,并为部分作者撰写了小传,与书信一起粘贴在毛边本上。前面还有一篇题记,系他口述,钱锺书先生笔录,详细介绍了这批书信的来源、内容和价值等。杨先生要我把这个念给她听。题记的最后一段说:“余常患儿子不谙世故,兀傲自喜,诋痴儿不解事。今读袁昶书,曰子弟能有呆气方能读书,今儿辈皆有软熟甜俗之韵,奈何!辄欲以此为诸儿解嘲,何如?”杨先生听后笑了,给我解释说:“‘软熟甜俗’其实是指他的宝贝小儿子说的,不是指钱先生。”我听了心下暗乐,钱老太爷明明说的是“皆有”啊!但又不敢和她争辩。同时忍不住私自好奇,生性幽默的钱先生,在听到其尊公的这番议论时,会是何样的表情呢?

接下来的十多天,我每天早出晚归,陪着那个负责扫描的技术员守在杨先生家里,顺便也看看带去的稿子或书本。我们工作时尽量轻手轻脚,不弄出响动来,怕影响老人的作息。杨先生每天上午和下午精神好的时候,常出来与我聊聊天。时间一久,彼此慢慢熟悉了,谈话的内容就多了起来,从历史到时事,都会涉及,有时也谈到一些人事。多数时候是杨先生谈,我听。记得有一次谈到社科院文学所的往事,提到的许多老人我都熟悉,听来颇为有趣。这次谈话还大大改变了我对几个人的印象。对我来说,这几个人是前辈,是我仰视的对象。但论年龄和辈分,杨先生又是他们的前辈,所以看到了我不曾看到的一面。有一次谈到现实,她说年轻人应该努力学习,多读书,不要浪费光阴,要对未来有信心。由此提到社科院一位颇受思想界尊重的已故领导,她说自己曾与之交流过想法,并当面提醒他说:“你这样会害了年轻人的。”这句话令我印象深刻。

有一天,不知怎么谈起了先秦诸子,她讲了自己对《论语》的印象。末了,问我有没有大字本的《左传》,想借来看看。第二天,我把文学古籍刊行社1954年影印的《春秋左传集解》带给了她。这书字大,但没有标点和注释,杨先生说她看没问题。多年后,我读她的新作《走到人生边上》,发现里边对《论语》和《左传》有大量引用和分析,意识到那次谈话时,她可能就在对一些问题进行思考。

我们的扫描工作进行得很顺利,每扫完一本,会提前告诉杨先生明天要哪一本,好让她早点准备出来。扫描到第五册的时候,那天早晨刚一进门,她的保姆就对我说:“这次多亏了奶奶心细,不然就冤枉好人了。将来都说不清楚啦。”这话让我有点莫名其妙。杨先生紧接着也从屋子里出来,见我就说:“周先生,我们差点就要犯错误了!”见我一脸茫然,他们说出了事情的原委。原来她一开始觉得对我们并不是很了解,为防发生意外,在把每一册交付扫描前,都要提前和保姆在每页做上记号。说着她把第五册上已标的记号指示给我看——其实就是用铅笔标的页码,很小的阿拉伯数字,写得很轻。她不提醒,我确实未曾注意。她们前一晚在给第五册做标记的时候,意外地发现中间有许多页被人齐根剪掉,出现了空缺。杨先生说,这套东西曾被某机构借去用过,还回来时钱先生未再过目,她过去又从来不看,没有想到东西早已失窃。她笑着说:“要不是我们这次清点时提前发现,将来一定会怀疑到你头上,那就是冤案了。”这倒确实出乎我的意料。随后她表示,要就这些信札的失窃问题写个启事,让我们印在书中,这就是后来收入书中的《手札若干纸失窃启事》的写作缘起。

扫描工作完成后,我曾发愿要对这批书札做释文和注解。但工作刚开了个头,就感到困难重重。因为要想对这批信札做深入整理,必须得对谭献的交游做全面研究,还得对涉及的每个作者有较深的了解,否则若对其中提到的人和事都不甚了了,很难不出错误。出版社本身的工作从那时起又日重一日,平时几乎很难静下心来投入大量时间做研究。最后只好知难而退,决定只做影印。我们最初从节约成本的角度考虑,准备只印单色。但版制好了,又觉得这样做有些可惜,既不能显示书札的原貌,也对不住杨先生的美意,一时下不了决心开印。这样一拖就是数年。杨先生虽然始终没催,但我却无颜再去见她。这中间我因用眼过度导致右眼视网膜脱落,杨先生听说后还以为是为了整理这部稿子造成的,通过吴学昭老师向我表达关切,更令我无地自容。

最后,为了保证不失真,我们决定还是改用四色印刷。于是废掉原来的方案,对书稿重新编辑处理,也重新制版修版,经过无数折腾,到2015年初终于印了出来。书出来了,杨先生却因病住院,不能马上送到她手中。到了5月份,听说她已出院回家,遂约定12号上午和同事小胡去给她送书。

多年不见,杨先生身体已大不如从前,而且听力下降严重,我跟她说话都得用手写。她那天精神很好。我见面就给她道歉,说书没能很快出来,一直没脸来见她。她笑笑说没关系,我们做事她放心,说这话时眉眼中全是慈祥。她对我说了许多鼓励的话,令我颇感惭愧。然后提到自己的身体,说眼睛看东西不行了,验光配镜很费事,但换了新眼镜还不理想。我把新出的书拿给她看,她表示满意,但指着封面上钱基博先生的题字做了个鬼脸,捂着嘴直笑,说:“这是我公公的字,就是烧成灰我也认得。他写得不好看。”我故意逗她,在纸上写:“诋毁公公,在过去犯七出之条。”她大乐。谈话久了,怕她累,我们提出告辞。她说:“我当然不能指望你常来看我,但我信任你。”

那次告别以后,一直还想找机会再去看看她,但隐约听说她精神不好,很快又住院了。我给她保姆打电话,了解了一些情况,知道医院里也不便探视。到了今年5月底,突然传来了她去世的消息,悲伤之外,是无限的怅然。

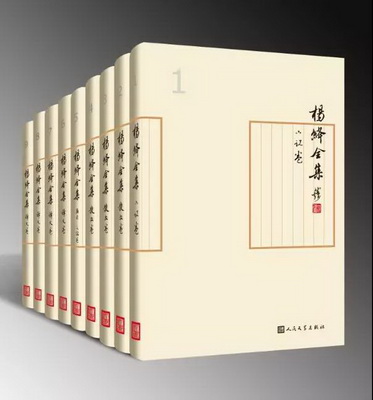

我因工作上的这点事偶然认识了杨先生,全部的交往也都是围绕着这本书的出版。但因为有了一点交往,所以对她产生了好奇。嗣后的日子里,陆续读了她的一些新作,对其人生和家庭才有了较多的了解。最初知道她是在20世纪80年代,因为读了《干校六记》《将饮茶》和《洗澡》。真正了解她的过去则是通过读《我们仨》和吴学昭老师的《听杨绛讲往事》。《杨绛全集》出版以后,我又借机重读了她的全部创作。关于其在创作和翻译方面的成就,学术界早有定评,无须我再饶舌。真正引起我注意的是《走到人生边上》和《坐在人生边上》,它们是了解杨先生晚年思想状态和人生态度的关键篇章,极有思想价值和现实指导意义。

杨先生一辈子活得明明白白,走得也干干净净。她经历了20世纪中国社会的全部动荡,又经受了中西两种文明的洗礼,早已修炼得世事洞明、人情练达。但她不肯曲随阿世,虚掷光阴,更拒绝无聊的周旋与应酬。在近百岁高龄的时候,还不断在叩问人生的本质,思考生命的意义,保持了一位智慧老人永不放弃的求索姿态,这使其远远超出了大多数作家和学者的高度。

现实中许多人怀着各种目的去接近她,杨先生对此自然不能不有所戒备。她不愿拂别人的面子,但对过分的要求也绝不答应。不求名利,也不愿被人利用和欺骗。她有一篇文章的题目就是“请别拿我做广告”(遗憾的是,杨先生刚一去世,坊间立即冒出了一本所谓“经杨绛先生亲自审阅”的《杨绛传》,公然绑架了故去的老人欺蒙读者)。

老人做事非常讲原则,和我们合作多年,从来没有就任何一本书的起印数和版税率提过什么要求,但对个别人假出版社之名谋取私利的行为,却十分“计较”,一点也不宽容。有的人因个人要求得不到满足而对她有怨言,说她不好打交道,其实都是罔顾事实的狭隘之见。她在自己生前捐出了全部收入以资助母校的贫寒学子,又向国家捐献了所有家藏文物,这些东西的总体价值如今已难以计数。

我想,只有修得了大自在的人,才能把名利二字看得如此透彻,摆脱得如此干净。

杨先生说:“我的‘向上之气’来自信仰,对文化的信仰,对人性的信赖。”这是她百岁高龄时的自白。在我看来,人性的培养永远离不开文化的熏陶,而文化的传承则需要人的坚守。中国近代以来几乎每次重要的历史转折都是通过暴力革命实现的,这种依赖暴力的倾向也深深影响了文化界,在思维模式上形成了偏执的非此即彼的二元定式,使大众的文化选择和价值评判极易流于简单和粗暴。

杨先生去世后,虽然没有举行任何追悼仪式,但各类媒体还是自发地以不同方式表达了纪念和哀思。这期间偶尔也出现过一点不友好的声音,代表性的意见不外乎两点。

一是认为杨先生对他们的“文革”遭遇写了不少,而他们其实并不是受害最深的人。持这些观点的人似乎忽视了一个事实,即他们毕竟是受害者而非加害者。难道只有让他们受尽折磨,才能令太平年代挑剔的批评者们称心吗?

另一种对他们不满意的意见是,他们虽然位高望重,却对苦难和社会不公保持了沉默,缺乏担当的勇气和斗争精神。20世纪的中国是与苦难相伴的,生于斯长于斯的知识分子,能历尽劫波而在事业上有所成就,需要极强的定力和韧性。在这个问题上质疑她的人,应该认真看看《走到人生边上》这本书。杨先生夫妇立志贡献一生于学术文化,要达此目的必须保持内心的自由与宁静,所以他们有意与外部世界保持了一定的疏离。为了追求内心的宁静,她凡事选择了忍让的态度。她说:“细细想来,我这也忍,那也忍,无非为了保持内心的自由、内心的平静。”他们的社会影响力完全来自于对文化的贡献,而不是通过攀附权力或借用公共资源制造出来的。对此感到不忿的人们,应该清楚地认识到这个事实。文明的社会既需要斗士,也需要智者。而实际的情况是做斗士易,做智者难——我是指真正意义上的智者,以自私为本质的世故和油滑不算。

在生命的最后十多年里,杨先生常与衰病相伴,她说:“我孤独一人已近十年,梦里经常和亲人在一起。”为了表达对亲人的思念,她以无比坚强的毅力,从容地打扫干净了他们一家三口曾经生活过的空间,完成了亲人们未能做完的事情。同时,还在不停地锻炼自己的精神和灵魂,探究生命的本质和终极意义。她说:“老人的前途是病和死。我还得熬过一场死亡,再熬过一场炼狱里烧炼的苦。老天爷是慈悲的。但是我没有洗炼干净之前,带着一身尘浊世界的垢污,不好‘回家’。”为此,她写下了自己晚年最重要的两篇作品——《走到人生边上》和《坐在人生边上》,这很容易让人想起卢梭的《忏悔录》和《漫步遐想录》。我相信这里面也有杨先生对自我的拷问。她说:“了解自己,不是容易的事。头脑里的智力是很狡猾的,会找出种种歪理来支持自身的私欲。得对自己毫无偏爱,像侦探侦查嫌疑犯那么窥伺自己,在自己毫无防备、毫无掩饰的时候……捉住自己平时不愿或不敢承认的私心杂愿。……一个人如能看明白自己是自欺欺人,就老实了,就不偏护自己了。这样才会认真修身。”这段话简直就是她的夫子自道了。过了三年,她又写道:“我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我没有‘登泰山而小天下’之感,只在自己的小天地里过平静的生活。”这就是她的人生。我曾无数次地推荐身边的年轻朋友读杨先生的这两部作品,特别是《坐在人生边上》,其中有很多生活的智慧,值得人们精神迷茫时参考。

我与杨先生的接触并不算多,但自从认识她以后,一直在远距离观察她、阅读她,多少算是有点了解,对于一些问题也有点自己的看法。虽知交浅须防言深,知己不容谬托,仍愿用以上的文字,表达对她的纪念。

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团有限公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1

京公网安备 11010102002203号

中国出版集团有限公司 2009,All Rights Reserved 京ICP备12053001号-1